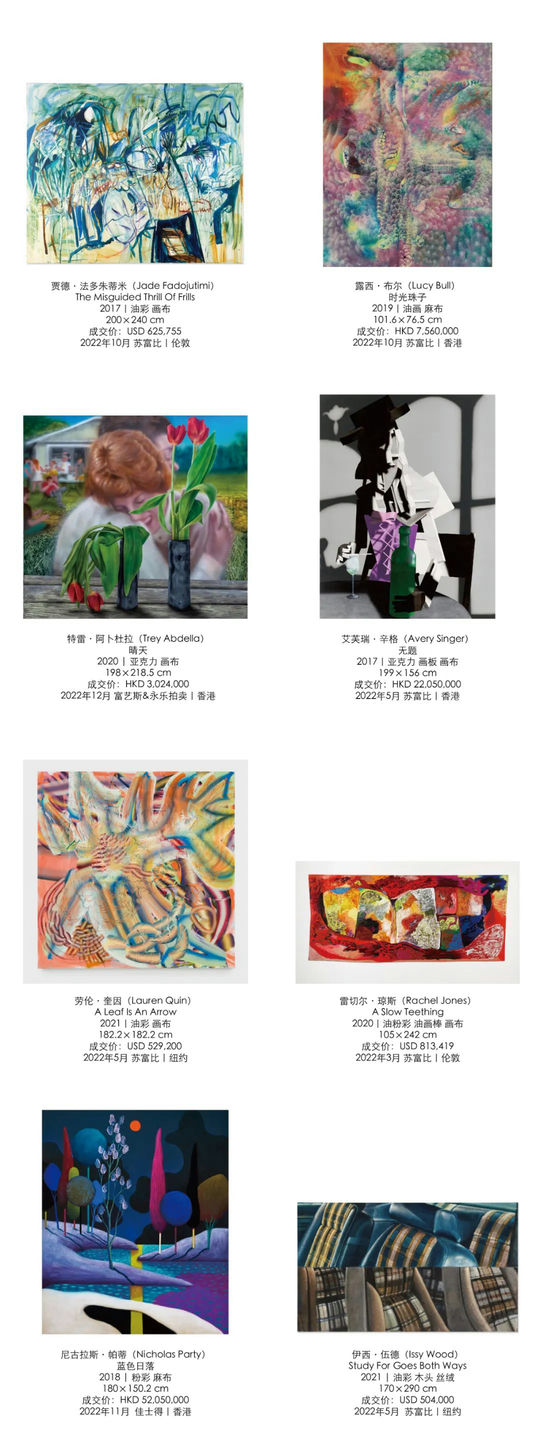

当我们想了解世界艺术市场内新一代80末-90后艺术家的时候,这些名字屡屡出现:艾芙瑞⸱辛格(Avery Singer, b.1987), (Lucy Bull, b.1990), 雷切尔⸱琼斯 (Rachel Jones, b.1991), 贾德⸱法多朱蒂米(Jade Fadojutimi, b. 1993), 伊西⸱伍德(Issy Wood, b.1993), 尼古拉斯⸱帕蒂(Nicolas Party, b.1980), 劳伦⸱奎因 (Lauren Quin, b. 1992), 特雷⸱阿卜杜拉(Trey Abdella, b. 1994)。

这些近几年声名鹊起的艺术家的作品面貌各异,但冥冥之中又具备着某种内在的共性。显然,他们是“全球化”的产儿,而我们现在正处于这个“全球化”的末期。被命名为“国际风”的现象在艺术史上至少出现了四次:一次是14-15世纪成形的由林堡兄弟(Limbourg Brothers)绘制的日历插图为代表的“国际哥特式风格 (International Gothic Style)”;另一次是文艺复兴之后出现的“手法主义(Mannerism)”;再一次算是由“巴洛克(Baroque)风格”为代表的17世纪油画;以及20世纪二三十年代在建筑领域出现的“国际风格(International Style)”。

【左】Schelte à Bolswert,《圣母升天》,1630-90 年,雕刻,27.3 x 17.2 厘米,根据鲁本斯的画作绘制(大英博物馆藏);【右】胡安-冈萨雷斯,《圣母升天》,约 1700 年,镶嵌珍珠母的油画板,93 x 74 厘米(墨西哥蒙特雷私人收藏);巴洛克风格的全球化反映在跨越遥远地域的联系。例如胡安-冈萨雷斯的《圣母升天》是巴洛克时期拉丁美洲众多与鲁本斯同一题材画作之后的版画传播所影响的相关作品之一,通过使用珍珠母镶嵌工艺(enconchado,一种反映墨西哥土著人民悠久传统的艺术手法),将欧洲的造型传统与当地工艺紧密结合。

以上的总结非常粗糙,仅仅基于艺术史的宏观叙事,而我们有理由相信历史上出现过的类似风潮其实远不止这些。但即便如此,我们也可以看到,这几次“国际风”的成因各不相同:有些时候是政治扩张带来的文化融合,在另一些时候则更像是为了追求艺术工作的“经济性”和“效率”。当下,我们毫无疑问正经历着另一次艺术上的“国际风”:一个由全球资本驱动的,已经运转了至少30年的市场孕育的一场以“媚俗”(Kitch)为特征的“艺术运动”。

称其为“艺术运动”在这里有诙谐之意,因为这些人画的多好都不配称其为“艺术运动”。“艺术运动”是要有主张的,有信仰的,而当下的国际风里面其实什么都没有——非要说有什么的话,也许是调动观者爱欲,制造光滑表面的技巧。

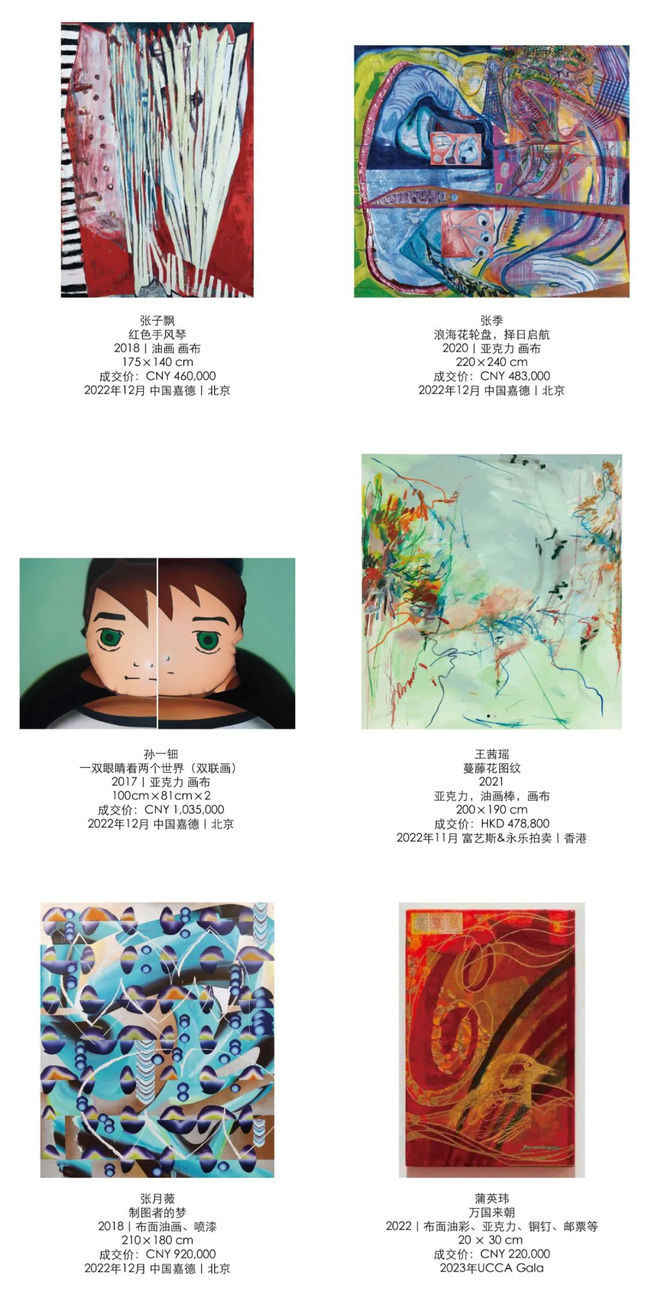

快速崛起的中国当然也不可避免的参与其中,当代市场上正在崛起的几个90后艺术家们——孙一钿(b. 1991),张子飘(b. 1993),张月薇(b.1990),张季(b. 1993),王茜瑶(b. 1992),蒲英玮(b. 1989)等人,就是这一“国际媚俗风”的本地代表。

他们不仅有着“国际化”的(教育/生活)背景、国际化的绘画风格,其作品的代理、运作和销售,也往往是国际化的。可惜的是,这里唯一不太“国际化”的部分,可能就是在圈地“割韭菜”的时候,圈的还是国内这块地。

01

艺术家乎?偶像乎?

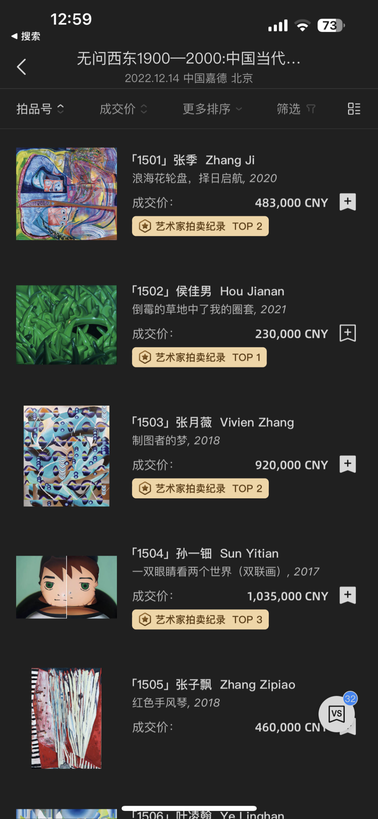

在近几年的中国艺术市场,90后艺术家的崛起无疑是其中浓墨重彩的一笔。而标志着90后艺术家崛起是2022年的几场拍卖,其中最引人注目的是2022年12月中国嘉德「无问西东1900-2000:中国当代艺术特别专场」。在这场拍卖中,原本几个默默无闻的名字突然让人过目不忘了:其中就有孙一钿《一双眼睛看两个世界》双联画以103.5万人民币成交,张月薇《制图者的梦》以92万人民币成交,张季《浪海花轮盘,择日起航》以48万人民币成交,张子飘《红色手风琴》以46万人民币成交。

中国嘉德「无问西东1900-2000:中国当代艺术特别专场」(2022.12.14)

Lot 1 – Lot 5成交记录(2023年10月Artpro截图)

毫不夸张地说,在那一年,这几个90后艺术家和开头提及的几位海外年轻艺术家一样,几乎仅仅用了1-2年的时间,便在二级市场完成了正常艺术家可能需要10余年才能完成的价格增长。飞速上涨的价格表明了这一群体正在获得越来越高的市场认同。(注:市场第一次如此名目张胆的将累人的学术丢弃在一边,因为梳理、探讨之类的工作费时费力,会拖累价格攀升的脚步,迫使有些艺术家不得不当起了自己的“学术总监”。)

我们将在本文的结尾处意识到:国内资本对他们的选择在很大程度上是基于他们的作品与国际另一批艺术家之间的相似性决定的。在此之前,让我们看一看“90后艺术偶像”的舆论是如何成立的?

由一级市场的展览,二级市场的成交价,以及在主要美术馆举行的里程碑意义的展览——这三者的交替曝光,以及由此衍生出的在艺术类媒体中的舆论二次曝光——这是一个由营销策划逻辑制造出的流量链条。正是这个流量链条在过去三年中的高速运作,创造了一个非常强劲的舆论氛围和认知基础——甚至,如果今天一个90后艺术家画的东西与这几个“90后艺术家”的作品面貌没有关系,那将大抵上被行业和藏家认知为“非主流”或者“边缘化”。[1]

换言之,他们的作品是被当作一个衡量标准来看待的,而作为“标准”,似乎他们作品的质量是不言而喻的——在很多人的眼中,他们的位置就像在高中的时候,班里学习成绩最好的前五六个学霸一样。

既然已经如此了,那么请允许本文在这里称呼他们为“90后艺术偶像”。本文将使用这个词来描述“孙一钿,张子飘,张月薇,张季,王茜瑶,蒲英玮”这六个名字。之所以在这里不使用“艺术家”一词,主要是希望强调这六位相较于“普通”艺术家的差别。这里使用“偶像(idol)”一词并不带明显的贬义,使用只是因为贴切。以及“90后艺术偶像”目前不仅只有这六位,以后也会有更多的名字会加入进来。这六个名字被罗列在这里,是基于以下这些共性:

-

毕业时间短:孙一钿2018年毕业,张子飘2015年毕业,张月薇2014年毕业,张季2020年毕业,王茜瑶2020年毕业,蒲英玮2018年毕业(均以获得硕士学位为准)。

-

海外教育背景:除孙一钿外,剩余五人均有英美德教育和生活背景。

-

二级市场价格高:除孙一钿价格在100万左右,其余都在80-30万的价格区间。

-

大多至今没有和国内任何画廊产生独家代理关系。

-

他们中的一些已经与一些国外画廊产生了代理关系。

-

参加了2022年由崔灿灿在松美术馆策划的展览“断裂的一代”。

-

在众多的文本和场合中,这几个人被反复称之为“90后艺术家的代表”。

如果你对“90后艺术偶像”们怀着以上的认识,那么这只说明,你是一个被魅惑了(Enchanted)的个体,而这篇文章的目的就是要去魅(disenchantment),就是要让还对这个图景保有幻想的人意识到:“90后艺术偶像”们的横空出世不是一个自然生长出的结果,而是一档真正意义上的选秀节目;不是因为当代艺术生态良好而萌发出的一批好苗子,而是年轻一代对于艺术商业化运作的彻底俯首帖耳;更不是一个千载难逢的艺术投资机遇,而是以五六年为一个周期的一次次通过拍卖所带来的曝光进行板块构建中声势比较大的又一次而已。

他们从青年艺术家的这个群体中被资本选择了出来,被“偶像化”,并当作正确和优秀的典型来看待,然后他们作品中的某种面貌和共性才被更多的人当作正面典型所接受和追捧。这样的现象最终导致了对市场中优质资源的挤占,对审美和历史的漠视,和对市场无下限的迎合中让中国当代艺术走向由国内消费市场主导的“内循环”的境地。

02

新瓶装老酒的“新瓶”与“老酒”

我们首先需要来定义何谓“国际化媚俗”。当代的“国际化风格”并不是指某一种特定的风格,而是一种风格化的倾向:它在智识层面是反智的,在操作上是复杂的。一方面它与当下的流行话题绑定,风格上具有某些“复古”的特征;而另一方面他们又具备一种统一的面貌,虽然乍看上去是“新鲜”且充满生命力的。为了进一步说明这种“国际风”的运作机制,我们来关注一个并不算著名的东欧艺术家万格尔·瑙莫夫斯基(Vangel Naumovski,1924-2006)的作品。

万格尔·瑙莫夫斯基 (Vangel Naumovski, 1924-2006)

Galaxy From the Other Side of the Sun, 1978

图源自网络

乍看上去,大多数人可能会觉得瑙莫夫斯基的Galaxy From the Other Side of the Sun (1978) 和国际媚俗风之间没有什么关系,但其实当下很多作品中的元素以及造型的思路在1978年的那件作品中都已经出现过了。具体来说,受到俄国“宇宙主义”思潮的影响,在1978年瑙莫夫斯基的作品中形象被描绘成了一个具备着“物理特征”的“体”,这个“体”是轻薄的,是可塑形的,是可以在画面中往平面性转化的——但仅此而已。在1978年,瑙莫夫斯基这个名不见经传的艺术家一直在摸索这样一种通过某种抽象的方法得出的“体”可以如何进一步抽象,抑或向具象转型,构成“新人类”的复杂叙事。但在1978年,他的这个工作是非常边缘化的,也就是说,几乎是无足轻重的。因为他的作品一旦放到现代主义的语境下,“媚俗”的嫌疑是非常大的。但是,如果他是一位出生于90年代的艺术家,今天可能会是当红艺术家名单中的一员也说不定。

在如今众多的作品中,我们又看到了瑙莫夫斯基作品的影子,只不过这一次,来自数字视觉的某种元素参与了进来,之前的“体”在这里变成了“贴图感”,体与体的交织变成了“数字模型的物理性效果”,以及画面中的这个简陋的舞台感也摇身变为了“数字世界中感知的荒芜”。于是一切都找到了一个新的身份——新瓶装老酒的这个“新瓶”算是在数字视觉的这股浪潮中被找到了!

Max Ernst,The Angel of the home or the Triumph of Surrealism

oil on canvas,114 x 146cm,1937

© Max Ernst

另外一个案例是超现实主义——当代艺术市场中最受欢迎的绘画风格,其反重力、梦幻的特征,如同轻松的、“花腔”般的咏叹调,构成了当代艺术中新的“浪漫主义”。以马克斯·恩斯特的作品为例,能看出画面中充满了令人不安的氛围和令人不快的元素。实际上,超现实主义在当代艺术中是经常被改造的对象:它的一个根本性的发明——“翻转”(内部翻转到外部)被果断地抛弃了。原因很简单,它的效果可能引起冒犯、不适或不快。

在这里提及上述两位艺术家并不是说当下的“国际媚俗风”起源于他们,而是意在读者看到,在当下以“90后艺术偶像”为首的诸多年轻艺术家的作品中所出现的诸多元素是来自哪里。其实若详细研究来,基本上每一个“新的”元素都可以在艺术史中找到另一个“老的”样本。

绘画中诸如此类的现象在艺术的世界中其实比比皆是,对包括我在内的很多人来说,早已见怪不怪了——甚至在很多人看来这已经不构成一个问题了。有一种说法是:只要对艺术史挖得够深,你就会发现没有任何人的东西是真的原创。对此,我也时常安慰自己说:人类的创造力就这点儿水平,又能怎么办呢?新瓶装老酒也比“没有酒”要强吧!但当这种工作路径成为了一种广泛层面上的共识时,当艺术家开始投机性的分析“拍场top10”的大数据时,其实“国际风”就已经悄然形成了。

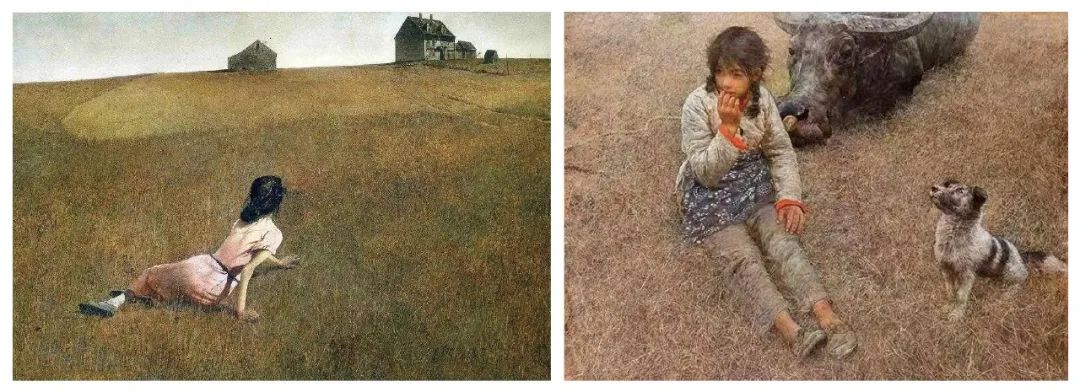

图片【左】安德鲁·怀斯,克里斯蒂娜的世界(Christina's World),1948,石膏板上蛋彩画,81.9×121.3cm, © The Museum of Modern Art;【右】何多苓, 春风已经苏醒,1982,布面油画,96x130cm, 图源自网络; 众所周知,安德鲁·怀斯的《克里斯蒂娜的世界》给何多苓带来直接的灵感。[1]

这里的逻辑就是——既然我可以借鉴前人作品中的面貌特点,而同代中所有其他人的作品本质上也是这样构建出来的,那么我为什么不能借鉴拍卖市场上最流行的作品中的面貌呢?

在此需要强调的是,上述的这个思路不是什么秘密,而已经是艺术家中的某种广泛共识了,而且这种共识并不是只在中国才如此,而是全球性的。于是今天我们迎来了在90后这代艺术家身上凸显出来的“国际化媚俗”现象——它并非国内独有,而是“全球化”同步发生的——如果说之前有人觉得“中国的当代艺术总是处于国际风向的下游”,那么这一次,我们终于及时地追赶上“风向的上游”了!

图片【左】阿莫阿科·博阿福 (Amoako Boafo), Joy Adenike, oil on canvas, 82.75 × 67 inches, 2019, © Mariane Ibrahim Gallery;【右】埃貢·席勒 (Egon Schiele), Portrait of Edith Schiele with Striped Dress, Sitting, 1915, © Leopold Museum

那么现今年轻90一代的“国际化媚俗”或者“国际风”究竟是什么样的一种风格呢?应该说“国际化媚俗”的首要特点是对某种经典风格的“复兴”、“借鉴”和“拾遗”。最常见的几种风格包括:古典主义、广义的印象派(包括表现主义和野兽派)、超现实主义和(抒情及硬边)抽象主义。这些风格混合着某些明亮或者特定灰度的色彩(诸如ins风),变成了家居装饰的绝佳搭档。所以这就是时下填充着绘画空间的作品的特点——一个对过往艺术史中任意一个样本的随意搬移,或者更准确地说,有策略性的搬移。

王茜瑶, Ephemeral in Blue No.1

2022, acrylic, oil stick on canvas, 200 × 380 cm

© 2023 Artsy

在我们的“90后艺术偶像”之中,最明显的例子大概是王茜瑶了,她甜美的抽象作品风格明显是建立在琼·米切尔(Joan Mitchell)作品的基础之上的(玛莎·容瓦威特(Martha Jungwirth)可能是另一个相关参考对象)。

琼·米切尔 (Joan Mitchell),South

1989, oil on canvas, 260.35 x 400.05 cm

© Estate of Joan Mitchell

玛莎·容瓦威特 (Martha Jungwirth), here and now and never again II

1982/83, Watercolor

© Bildrecht, Vienna, 2018

她将米切尔愤怒而具有生命力的笔触改造得更加灵动和富有抒情意味;同时,在色彩处理方面,加入了某种洛可可特有的甜腻味道。这一改造后的风格,使整个作品看起来缺乏立体感和爆发力,原本饱满的生命力转变为干瘪及松散的“梦境”。这种平庸、苍白和无力的华丽,也许恰到好处的成为甜美生活的注脚和背景,但作为一种风格,它所提供的价值与我们将要提及的“90后艺术偶像”们的作品如出一辙。

张季,汤花盆栽

布面丙烯油画,220×200cm,2022

© HIVE CENTER FOR CONTEMPORARY ART

张季,Found an angel

布面丙烯油画,220×200cm,2022

© HIVE CENTER FOR CONTEMPORARY ART

张季的作品也是如此。身体、风景等多种主题和景观的流动性与变形是超现实主义以来的传统,特别是来自艺术家安德烈·马松(Andrew Masson, 1896-1987)的影响。

安德烈·马松 (Andrew Masson, 1896-1987),Meditation on an Oak Leaf

1942,Tempera, pastel and sand on canvas,101.6 x 83.8 cm

© 2023 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

张季的一些画作中承接了“自动书写”式的偶然性,用表现主义的笔触建立起画面的结构和骨架,以点和线条作为画面装饰。他作品中强烈的流动性和“酸性”的色彩风格,都使作品产生了很强的张力。所以,张季的案例很明显也是对超现实主义这一传统的直接挪用,但是在风格层面做了一些变化,产生了一些新的技法组合方式。

对于这一显而易见传统的影响,却很少在艺术家的介绍中被提及——不知道是有心还是无意。反而在多次访谈中,张季大谈自己的“玄学体验”,“命理知识”以及“不相信美”这类的“人设宣言”。在2023年于龙美术馆举办的张季个展“火焰”的推广文案中,我们看到策展人这样描述张季的作品:

“艺术史选择通过抽象绘画与具象绘画的相互拉扯制造张力与演进,非具象绘画又想将现代主义绘画经验进行悬置以撕开创作的空间,在此基础之上,张季的作品或许可以被称作“非具体绘画”。

他拒绝描绘现实,并尝试剔除一些可以直接获取的情绪与感觉,让绘画更加逼近对于潜意识中事物形象的描摹,绘画可不可能是一种永远追逐未知官能体验的介质,画面中看到的永远是体验过程中偶然抓住的奇妙瞬间”。

通过提出诸如“非具体绘画”这样模棱两可的新话语,策展人试图输出一个明确的信息,那就是“张季的绘画是如此具有革命性,以至于之前的话语都无法准确描述了”。以及“他拒绝描绘现实……让绘画更加逼近对于潜意识中事物形象的描摹”——这里暗示了张季是一个“有态度”的青年人,以及将对于他绘画的一切追问全都推进了“潜意识”这个大坑里。

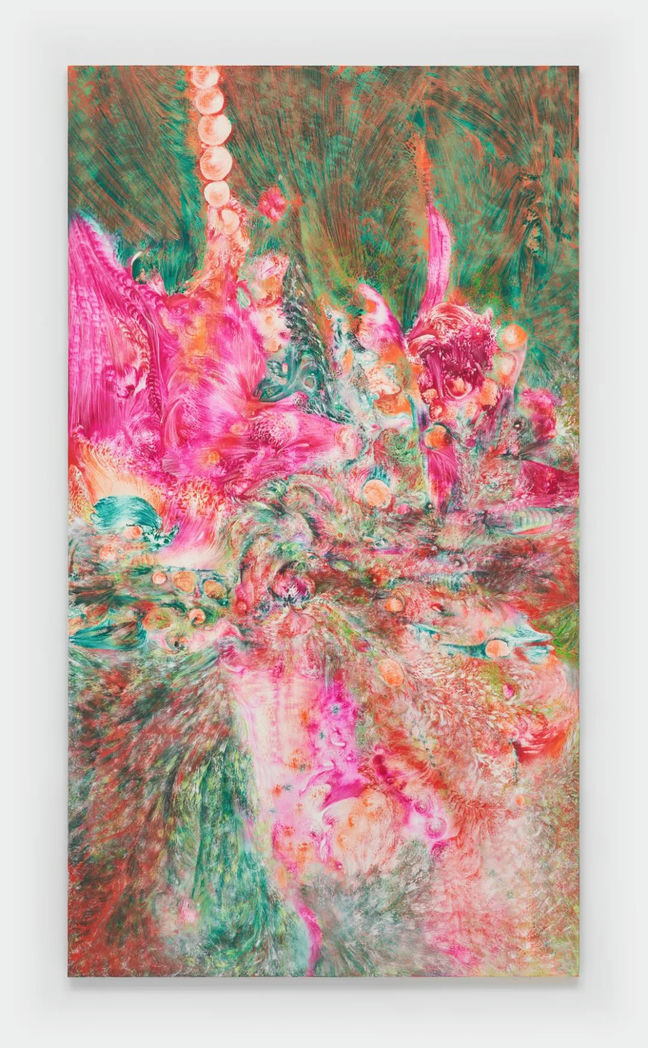

在笔者看来,所有的这些话语只是为了支撑张季本质上作为一个偶像的人设。而作为一个艺术家,他的建树为何还有待观察;作为一个艺术家,他是匮乏的……张季作品的面貌可以参考国际当红的、出生于1990年美国艺术家路西·布尔(Lucy Bull),后者画面中的一种逼人的粉气、有机感、致幻感,以及通过对白色的调控创造出的“薄膜感”,这在张季的一些作品中也多有体现。可渗透的“膜”是后人类主张的身体特性,同“酸性”色彩一道,成为了张季作品中有一个调味品。

路西·布尔 (Lucy Bull),18:39

2021,oil on linen,244.2 x 137.2 x 3.8 cm

© David Kordansky Gallery

很抱歉,在目前张季的作品中,除了各种各样新添加的“科技狠活儿”之外,笔者实难看到他有什么有价值的创造。当然,这里将张季与其他艺术家的此种比较绝非说这里面存在“抄袭”,而是意在指出一种横向和纵向定位关系的存在——这种定位关系放在张季的身上就等于安德烈·马松(纵向)+路西·布尔(横向)之和再乘以“大仙人设系数”,最终的那个乘积就应该是他作品的“价格”了。

当然,这是开玩笑。但通过上文对于张季的分析,我们能够看到一个基本的事实,那就是对于张季作品的态度在了解“艺术横纵坐标系”的人眼里,和不了解这个坐标系的人眼里有着巨大的差异,而这个坐标系本质上就是艺术史。那么,“90后艺术偶像”中的其他人是不是也是如此呢?

让我们再次聚焦到“国际化媚俗”的这个概念上来。除了上述的“复兴”、“借鉴”和“拾遗”逻辑之外,这个概念还有一些什么特点呢?在笔者看来,它的第二个特点是——“国际化媚俗”拒绝提出问题:要么拥抱某种意识形态的符号化表象,要么直接挪用过去几十年间旧观念来装点自己作品的合法性。这是一种典型的都市化的士绅艺术,用彬彬有礼的虚假礼仪,冠冕堂皇的学术辞藻,滔滔不绝的姿态来输出一个“完全缺失实质性内容的话语”。这些流行的话语拥有一个丰富的资料库:包括后殖民、女性主义、后人类、后网络等等。本文并不是说这些问题没有价值,而是说当“国际媚俗风”挪用这些话语的时候,他们的挪用基本是无效的、流于表面的以及姿态性的。在“国际风”作品中,我们看到对这些问题所谓的讨论其实只是文本/图像的大量输出、空洞无物的符号与文字、没有任何个体和生命体验可言的内容。我想到这正如齐泽克多次表明的——谈论这些议题,实际上是为了避免谈论真正的问题。

蒲英玮,红虎(华):第三世界狩猎,2021

综合媒介,200x120cm,200x180cm

© HIVE CENTER FOR CONTEMPORARY ART

这一类型的代表是蒲英玮。他的创作始终聚焦于国际政治关系、文化互动和交流的历史等话题,这一点仅从作品使用的大量符号就可得见。在这些作品中,斑驳的、叠加与穿插的各类符号,令人看到了在蒲英玮的工作中充满了调研和阅读,此后,这些不同的符号被归类和构成,形成了“闪烁”的画面。“闪烁”既是视觉上的,也是语义和态度上的:所有的符号密集地陈列在一切,构成了一幅波普的画面。这个画面不免让人联想到邱志杰的地图系列——似乎只要谁在里面看到自己想看到的词语,这种铺陈的合理性和价值就拥有了它的合法性。这些波普化的铺陈避免另外一种具有艺术价值的劳动:思辨、情感和想象。

Oscar Murillo(b.1986), tamawuj

2017-2018, mixed media, 239x228cm

© Oscar Murillo

卡巴科夫夫妇,The Man Who Flew Into Space From His Apartment

1982-1984,Installation

© 2019 Ilya & Emilia Kabakov

实际上,用拼贴来表达“后殖民”话题的艺术家绝对是不胜枚举,作为一种手法它没有任何新鲜可言,譬如奧斯卡·牟利略(Oscar Murillo) 、以及更早的卡巴科夫夫妇(Ilya and Emilia Kabakov)的作品。于是,当我们把蒲英玮放入到这个路径的艺术家中去观察的时候,我们就能发现一些显而易见的问题:似乎对于蒲英玮来说,情感、想象、思辨都不重要,对于波普化的呈现策略,他亦是没有反思的。他的作品不是他思考的结论,他的作品里没有(他对于历史的)态度,更没有一个(如基弗般)一以贯之的独特视角作为支撑……似乎对于蒲英玮来说,调研和阅读仅仅是为了拼凑出一张有政治波普意味的美丽画面。

蒲英玮,星落:普京最后的战役

布面油画、亚克力、纸本喷绘、邮票、国旗贴纸、喷漆、油画棒、报纸、丝网版画、油漆笔,585×790cm

© HIVE CENTER FOR CONTEMPORARY ART

“国际化媚俗”风格的第三个特点是——作品往往呈现出“过度制作”(过度包装)的特征。90后出生的年轻人,由于经历的局限,在心智方面并没有得到充分的发展,如果艺术活动是智识和体力的双重劳动的话,他们更多的在体力/手工/效果方面发展了自身的能力,而忽视了思维的实验和养成。所以,当这些90后艺术家被包装为“艺术偶像”之后,便出现了问题。因为偶像意味着正确,意味着典型,意味着反智,而如果我们站在一个艺术史本位的立场上,艺术这个词本身包含的信息是拒斥“正确”、“典型”以及“反智”的,这是“艺术偶像”这个概念在艺术领域无法成立的根本原因。

我们先来看我们的“90后艺术偶像”们的“过度制作”问题——因为经验有限,所以只能在技术主导的“制作”层面多下功夫,这一失衡导致了的过度装饰性偏执——这一点在无论是国内还是国际的90后艺术家的作品中比比皆是,并且在行业的话语中转变为另一些更加模棱两可的词:“完成度”、“制作感”、“品质感”等。尽管艺术的研究者和收藏者都明白,技法和表面上的工作量不是衡量当代作品的唯一标准,但是在繁复劳作所形成的华丽效果与“合适”(贡布里希语)的表达之间,他们大抵还是坚定的选择了前者。[3] 这其中的深层原因与资本社会中的功利主义意识形态有很大关系,因为大家潜移默化地觉得技术和工作量是可以量化的,于是价值是可以衡量的——这比“艺术性”那种玄乎的词要“接地气”得多。

张月薇,制图者的梦

2018,布面油画、喷漆,210×180 cm

© LONG MARCH SPACE

蒲英玮复杂的拼贴形式已经说明了这一点;而张月薇的作品更是重复性劳作的典型。按照张月薇自己的说法:她将个人经验图示化,编织成新的画面和构成。从某种程度上说,这是壁纸设计的思路:将经验与图示融合、简化,形成一种图案化的造型单元,然后复制、变调和扩展。在这里,经验的重要性最终让位于装饰性。

十八世纪欧洲的“中国风” (Chinoiserie)壁纸设计

张月薇的创作在某种程度上令人怀疑:个人经验既然被凝缩成造型,那么复数化机械表达的意义何在?进一步来说,既然使用了绘画工具,这种机械式的复制,对绘画有何拓展和创造?为什么不直接使用数字工具而是选择绘画来表达——在这里,一个概念再一次被过度使用,那就是所谓“数字视觉”。当这个词出现为答案的时候,似乎艺术家在画面上做什么事情都合理了,因为他们是在“模仿数字视觉”!

张月薇,移动

2018,布面丙烯、油画、粉笔,190×230 cm

© LONG MARCH SPACE

菲利浦·艾伦 (Phillip Allen), Infinity Muddles Will Be My Pull

2009, oil on board, 61 x 55 cm

© Kerlin Gallery

然而当我们这样相信的时候,我们却忽略了一个更基本的事实,那就是这是一种“过度制作”,一种将装饰性当作绘画的目的来实施的工作——装饰胜过表达欲,劳动胜过情感的转译,其结果正如张月薇的画一样,产生了大量的装饰性冗余。“码境”是另一个貌似合理的解释——但实际上,这种说法最终绑架的,是一个自由主体最宝贵的能动性。机械被动地描绘着不同文化的符号碎片,把它们放置到一个流行的数码背景中,把这说成是自己多地域文化经验的编织,艺术家就这样毫无反抗的落入自己编造的话语陷阱中去了。

蒲英玮和张月薇的共性在于二者都以一种不假思索的姿态使用着拼贴,复制和铺陈,然后将其都冠以了“断裂一代的屏幕经验”——乍一听似乎有理,听起来一代艺术新星又冉冉升起了——然而这根本是站不住脚的。这种简陋的“用词语定义一个图像现象”的操作不能被接受。因为生产这种图像现象的艺术家的劳动是重复的——这没有意义,没有价值,更不值得称赞。相比之下,笔者认为艾弗里·辛格(Avery Signer)的作品要可取得多。

艾弗里·辛格 (Avery Signer),SELF-PORTRAIT

2018, Acrylic on canvas

241.9 x 216.5 x 5.1 cm

© Avery Singer

“国际化媚俗”的第四个特点是创造某种“成功学”的策略:它也会吸收当代最流行和讨喜的样式,采取相似的策略,或者模仿其外观和效果。这种策略在今天的年轻艺术家中相当普遍,“以貌取人”仍然是今天认知当代艺术的基本法则。阿尔敏莱西画廊代理的生于1982年的艺术家凯撒·帕特(Cesar Piette)和孙一钿采取了几乎一样的范式:特写式的取景、单纯的背景、用喷枪制造光滑的表面、用绘画模拟另外一种媒介的效果(3D渲染图、充气制品,塑料制品,摄影)。无论是帕特自述中的“虚拟自然的人工化”还是孙一钿的关于“小商品的记忆和经验”,在这个图示中都只是个无足轻重的注脚。平滑均匀的过渡、光洁的表皮、明亮的色彩才是他们工作中最核心的地方——画面中的“包装”几乎无懈可击,导致观众在一米远的距离之外很难判断这是否是绘画。

【左】凯撒·帕特 (César Piette),Dog with yellow collar, 2019, acrylic on panel and polyurethane varnish,61 x 45.7 cm, © 2023 MutualArt;【右】孙一钿,热带企鹅,2018,布面丙烯,230x150cm, 图源自网络

然而当我们面对这样的作品问出“为什么”的时候——为什么孙要在平滑表面上下这么多功夫?以及——为什么我们要推崇一个将平滑表面画得如此之好的人?这样的诘问收获的却很可能是尴尬和安静。因为“艺术家有自由对过往的路径和案例做出自己的选择”。这个回答没错——但这样的回答也就注定了这种路径背后的虚无主义本质,这便是上文提及的那种价值的空洞,那种真正内容的缺失。

孙一钿,红象

布面丙烯,150x150cm,2021

© BANK

那么在孙一钿的作品中真正的内容是什么呢?楚思贤在他的小红书账号Freeman Art中提出孙一钿的工作是在延续一种非常老的语言,以一种非常传统的姿态,在试图诠释一种“平滑”的视角效果。在笔者看来,是中产的趣味,是审美的无能,是爱欲对身体的投射,是一个彻头彻尾保守的世界观。进一步说,审美无能的背后是“爱欲投射的无能”,是对事物真相的拒斥,是好奇心的丧失,转而对装饰物和物象投注自己的爱欲。毫不夸张地说——这是对“冷军偏好”的一种延续,由此可知,中国当代艺术的审美水平,在这几十年的时间里——是的毫无进步。始终,看画的人和画画的人都没明白画里究竟应该是什么?彼此在一种歪歪扭扭的误读和吹捧中相伴而行了几十年……把对方和自己都感动了。

张子飘,失乐园01

布面油画,200x250cmx3,2021

© WHITE SPACE

最后我们再将目光聚焦到张子飘的身上——“90后艺术偶像”中重要的一员,同时也是“国际化媚俗”中极具代表性的一个案例。花朵、贝壳、女性、肉身……这几个关键词始终贯穿着张子飘的绘画。特写式的构图显然来自奥基弗,充满动感的漩涡状笔触似乎与培根、塞西莉·布朗(Cecily Brown)相近。色彩方面,则是蓝色、紫色、深红、玫瑰、朱红、粉红的序列。张子飘具有这样一种才能,可以用一套笔触的“修辞”呈现出一种强烈的“绘画感”,但也就仅仅如此了。这种表现主义式的笔触,也是一种套路化了的关于情感的语汇:干湿、快慢、粗细、旋转……证据是,在每一件作品中,你都能看到这种东西。

【左】塞西莉·布朗 (Cecily Brown), When this kiss is over, 2020. Oil on linen, 89 x 83 inches. © Cecily Brown.【右】张子飘,石榴05,2021,布面油画,172x140cm, © WHITE SPACE

她使用的笔触,一如她使用的色彩,完全是一种序列化的工作。张子飘的作品与其说是在传递情感,不如说在无感情地表演情感。作品充满了表面上的张力,但观者既不能读出波澜,也没有任何微妙之处。她的才能在于,在制作方面,刚好达到传播用的底线——花卉题材、女性、张力感、(有限的)绘画性。但从她的作品中,观者既看不到那种属于情绪抽表特有的真挚,也看不到某种智识或修养层面的决断——画面中能看到的只是一次次重复的,正确的,缺乏想象力的,近乎于仪式的表演。用什么来比喻比较恰当呢?可能就像好的高考色彩作品:一套颜色,一套笔触组合,妥妥的高分卷。

03

他们的断裂来了,下一次断裂还远吗

从上述分析来看我们的“90后艺术偶像”,当我们抛开他们的包装、人设和光环,其艺术价值几乎所剩不多了……差不多都是被“催熟”的。但请读者注意:上文并没有说这些艺术家有抄袭的意思——这里面绝不存在抄袭。几位青年的艺术家们是在一本正经地,一板一眼地做着他们的工作。对于工作的态度,本文毫不怀疑。

本文怀疑的是青年艺术家作为一个整体在“国际媚俗风”的潮流中所使用的工作中的方式方法的合理性。回到上文的讨论中:公允地说,他们中没有一个人的作品质量真正配得上自己的偶像知名度以及二级市场的价格,以及我不知道——在他们客观上已经被奉若“偶像”了之后,他们还算不算艺术家?

当然,我们并不否认“他们都还年轻”以及“他们还会成长”,甚至“他们的路还很长”等观点,本文也是站在善意的角度来看待这几位艺术家的。但这更让我们有理由担心:如果他们没有足够的实验、试错的过程,他们过早形成的风格,只会限制他们进一步的发展。

《炒卖艺术品的艺术》(2015)

作者:Rick Cheadle

作为市场上的投资标的,他们被放置于“当代艺术”的版块之中,但其创作的逻辑是套路化的、机械化的以及“效果”主导的,其推广逻辑是广告营销式的——这不免令人怀疑,被市场严重看好的这波“90后艺术偶像”,会不会像之前几波市场包装过的艺术家一样,在短暂的大红大紫之后,又消失的无影无踪了呢?然后,又一次“断裂”产生,又一波资本入场,又一些“年轻的天才艺术家”在五六年后带着他们的作品出现?

当我们在“90后艺术偶像”们的作品中做出了观察和分析之后,我们得以对“国际化媚俗”或“国际风”产生更细致和立体的认识。“国际化媚俗”并不是一个中国特有现象,而是一个在近五年内产生的一个国际化的现象。在中国,这个现象又和本文一直强调的“90后艺术偶像”的打造交织在一起,形成了这个独特的舆论。在笔者看来,某种无心插柳产生的“连带伤害”已经出现了:很多90后的青年艺术家在自己的工作室里对着画布捶胸顿足:我怎么才能画得跟这几个偶像一样好呢?我怎么能像他们一样从外面的艺术家案例里面提取出一些好的东西再变成“我的东西”呢?以及:什么时候我画的画有他们那样的“卖相”了,就会有画廊签我了,然后我就可以摆脱现在这种窘迫的经济状况了!我并不是说所有90后艺术家都无脑地追随了并且追捧着“90后艺术偶像”们,以及所有的艺术家都非常功利——事实远比这个要复杂,恕本文没有能力深入。

但另一个在笔者看来显而易见的现象是:“90后艺术偶像”们所衍生出的舆论已经像一片乌云一样在很多人心中挥之不去了——偶像们的成功影响着每一个还在困顿中的90后艺术家。诸如“断裂一代”这样的展览也将“90后是断裂一代”这样的标签以及一套图像的视觉特征强加给了所有90后的艺术家。而“电子色”、“屏幕经验”、“数字视觉”等等这些标签是空洞且无效的,90后作为一代人并不是如策展人所说“生活在屏幕与界面”之中——这是一种对于90后的偏见,一种因为把握不了复杂现实而产生的误读。而现在,这种因偏见和误读产生的结果反过来却被当作某种“正确的样本”在艺术行业每一天的工作中被人使用。

我希望所有阅读至此的人都不要再不假思索地对“90后艺术偶像”们的作品报以赞美和掌声,更不要用这几个人的作品去告诉另一个90后艺术家说:“你为什么就不能画成XXX的那样——那样的东西多高级!”“90后艺术偶像”们是资本催生的“早产儿”,是在自身艺术观尚未成熟的条件下被推上舞台的“童子军”,是这个唯技术论+功利主义+金融投资逻辑的意识形态下缝合而成的“弗兰肯斯坦”。“90后艺术偶像”们的案例可以解答很多我们对于艺术市场是如何运作的问题,但却解答不了“艺术为何”的问题;这些人的价格已经高到了需要被人认真对待的程度;但这些人作品的面貌并未没有达到与其流量所匹配的高度。这些人是Idol,是偶像。他们的形象,他们的人设,围绕着他们产生的叙事都是被编排过的,是与艺术无关的,是高度偶像化的。中国当代艺术不断产生“断裂”的现象,正是在这种不打断的模仿、借鉴中形成的,而非有着任何内在的关联和逻辑。每次断裂,或者人为的组织出一种新的“时代面貌”,都为新的投资做好了准备。

所以我们应该如何面对国际媚俗风呢?“90后艺术偶像”作品的价值是建立在国际媚俗风作为一个整体的价值之上的,而后者的位置作为今天的我们还无法看清。但是从艺术史中出现过的几股国际风来看,此种在一个时期内出现的同质性面貌的作品的价值都不大。但当我们可以在语言的世界里谈论今天这股国际风的时候,我们已经具备了跳出它魅惑的边界来反观它的视角,从而也距离看清“90后艺术偶像”这个现象又近了一步。我想,我们至少可以意识到,真正有价值的作品不会出现在这股风潮的边界之内,而会出现在它的外部。所以只有对这股国际风产生更多的讨论和认识,我们才能对作品的价值产生更清晰的判断——而这是我们真正的工作。

注释:

[1] 但是很可惜,这些背书机构的列表里没有全球顶级的美术馆的名字。为什么如此,耐人寻味。

[2] 何多苓谈怀斯:他的画给我两点特别大的启发:一是线,原来我们的油画都是大块笔触,给人一种很虚的感觉。而怀斯的画都是非常锐而结实的线条,透视完全靠线条的粗细大小来完成,画的非常实在;第二,草地的画法特别细密,密度那么大,你细看过去,每根草都画的非常结实,而且整体的韵律感非常好。后来我照着自己心目中怀斯的技巧来画,还特意买了很多叶筋笔。

[3] 《艺术的故事》,E. H. 贡布里希,范景中 / 杨成凯(译),2015, 广西美术出版社,P29.

参考资料:

张季个展“火焰”开幕 – 艺术 – 新创意设计_创意,让设计更多彩!设计,让生活更美好 (shejiol.com.cn)

Lucy Bull – Artist – David Kordansky Gallery

André Masson Paintings, Bio, Ideas | TheArtStory

“地狱里的天堂”: 卡巴科夫夫妇创作谈_ 艺术中国 (china.cn)

Oscar Murillo-Biography | David Zwirner

Pu Yingwei-Hive Center for Contemporary Art (hiveart.cn)

张月薇-长征空间 (longmarchspace.com)

‘In Crystallized Time’ | Almine Rech

《何多苓谈怀斯:我曾误读他很多年》

关于作者:

林梓,策展人、艺术批评人。2017年毕业于美国纽约视觉艺术学院艺术硕士(艺术批评及写作MFA)。

雷鸣,1986年生于青岛。2008年毕业于天津美术学院版画系,2017年研究生毕业于中央美术学院未来媒体艺术方向。现为自由艺术家,策展人。

文菲,批评人Critix主理人,本科毕业于纽约巴德文理学院艺术史专业。

关于「批评人 Critix」:

一个由林梓、雷鸣和文菲共同成立的艺术批评平台。我们将以“批评人”的身份,独立的第三方视角对艺术进行观察、介入和访问。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除