付经岩并没有像同样生活在沈阳的李雪琴那样大声喊话:欢迎来沈阳。只是浅浅地为自己辩解,沈阳生活节奏相对慢一些,正因为节奏慢反而画画时心态相对松弛一些。在跟艺术家仅有的两三次松弛的见面中,即使在如沐春风的暖气房,他都没摘下头上的针织帽,但挽起袖子很自然地露出胳膊上富有童趣的文身。他说,一个是儿子写的,一个是女儿的。别的没好意思问,袖子撸高点才能看全,若隐若现。如果我提出想看,他可以拒绝,也可以收费,那是一片私人领地,属于身体,不能批评也不用广告。这是超越意识形态的,非常国际化的自由。

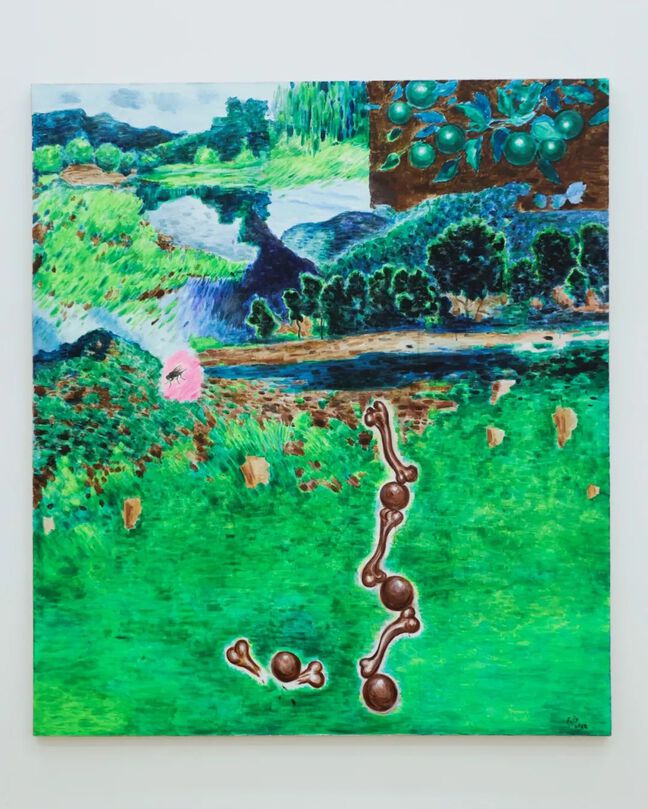

付经岩所言的“松弛”当然不是老舅那种,左边画一条龙,右边画一条彩虹。他对权威象征和转瞬即逝的 “美好” 事物似乎并不在意,而是把行动投入在目光所及之物:果盘、人体、鸡、兔子、乌龟、菠萝……他的“松弛”应该只是画画时的心态,为的是进入“紧张”状态,以达到艺术落实在画布时的高度或秩序。在画面中找寻,唯有笔触是松弛的,但又不只是松弛,看似轻松随意的笔迹似乎苦心营造着某种节奏,有的来自蒙克;有的来自雷诺阿;而他勾勒人体或动物轮廓的线条甚至能让人联想到安格尔的素描中的边线,精准雅致;轻薄色彩的搓揉交合感又像是国画墨法中的用色技巧。当然,这些只是细节和画面主体所呈现的寓意中的一部分,不是全部。

我们暂且把当代绘画简单归为两类:绘画和观念绘画。绘画,不是说“绘画”没有观念,绘画语言和画面内容是观念,画家打发日常或度过一生的方式也是观念;而观念绘画是观念先行,观念为上,绘画语言退而其次。这是二者的区别。付经岩的创作看单幅作品时是绘画,语言的脉络有迹可循;纵观展览作品全貌,可以感受到他所描摹的复杂现实透出城乡结合部与国际大都市结合的错位感和张力,具有明确的指向性,接近观念绘画。

正如不同生活方式,不同观念,不同语言,不同服饰,不同的人,还有不同的动植物……在同一条街道行走,同一个超市购物,同一个意识形态下表达,表演或静默。而这“同一个”成为客体,创造出一个完整的物理或精神空间,像藏身于作品之后的看似松弛,平静的艺术家,创造并行走在自己庞杂意象交织的作品矩阵中。要知道绝大部分画家面对绘画时只面对语言和寓意,而付经岩在保有这二者之外还要刻画一个复杂的景观社会,并为景观内每一个元素负起语言和寓意在场的责任。

可以说,付经岩不是在书写一个寓言,告知某个潜藏在我们感知深处但还无法用语言道明的真相,而是在创作一部长篇小说,里面的每个人,每个物都自有象征,而又处于同一个世界,紧密交织。作为观众的任何一个“我”可以在他的绘画中找到一个位置,作为主体之一或成为主人,因为我们处于同一个现实。资本、帝国和社会等各种主义纠缠在一起的国际化大村落。往往是我们右脚刚从农村迈出来,左脚已经伸进了国际化。

至于绘画语言,付经岩看似风格统一的画作中囊括了种种艺术风格。背景中的连续图案和平行斜线显然来自波普;平涂的色块来自抽象绘画;文字,比如:“小心有蛇”“浪漫的口水”“本来有一硬物”整齐排列填满整个画面的“啊”……像是刺在画面的文身,接近街头文化。在手法上,是表现主义的,但表现主义画家不会让平涂的色块出现在画面中,也不会将文字图像化。我们也很少看到观念绘画中使用表现主义手法,观念要剔除情绪,这种手法也不方便雇用助手。除非所需的情绪是把颜料尿到画布或等着被爆竹吓一跳然后终于吓了一跳在画面戳一点颜料。观众自然会欢呼,好有意思哦,有意思真的有意思吗?不一定的,看你在哪个语境工作,看你是谁。同样的作品女性艺术家的做了只是还行,男性艺术家的做了就很伟大,反之亦然。

我们在付经岩的画面中很少看到晦涩的表达方式或隐喻,几乎是直击人性深处幽暗的地方和构成世界无与伦比的荒谬。画家行使自己权力时,或许是暴力的。比如,画面中的人物都没有脸,但是苍蝇、兔子和猴子不但有脸,还有眼睛。穿着皮毛一体或长着翅膀的动物,有的充满灵气和哀伤;有的挤在一起瑟瑟发抖,像一群人,比画中的人更接近人。而画中的人像一块肉或一个动物。这肉不是可以烹饪或者运动的精肉,而是某种临界于死亡和堕落边缘的肉,充斥着本能的欲望和失秩感。

画面中的“人”只能用身体的动态表达情绪,或挣扎或慵懒,而人本具有的“灵”被抹去了,像抹去“人人都有佛性”中的佛,像弗洛伊德画中的人体,被屠夫肢解了灵魂一样,仅剩下肉,肉成为拆迁现场,成为荒原。这是现代主义的精神处境,是波德莱尔式的忧郁。当代意味着及时性,短暂性,最擅长的自然是freestyle,将道德和正义挪开everybody上位,拥护的永远是自己的homie和family,只解决饭桌上的beef,过去death掉,未来是money。类似这种当代性的气息,付经岩绘画中也有体现。尤其是那些文字,不管是内容还是书写方式都没有历史负担,也不着眼于远方,是独属于艺术家自己的体验或呓语。

风格是经验和性格赐予的,而复杂性往往源自对世界持久的观察和格局。在付经岩的绘画中,复杂性即风格。那么,艺术家是怎么成为艺术家的,这是个无解又很玄妙的问题。在对艺术家有限的了解中,常提到“没上过美院”,但他绝不是素人艺术家,当然,培根也不是。他只是没交过学费,也没被成功的老师吸引或压制过而已。从他的画面能看出系统学习过绘画技法和艺术史,并志于在绘画这一领域有所建树,而素人艺术家是不需要系统学习的,自己是自己的世界。罗伯特-休斯在《绝对批评》的引言中写道:艺术院校都呈现出一种托儿所的倾向,其目的不是传授绘画和雕塑的高难技艺,而是生产“称心如意的”个性。要达到这一点,没有人会失败。休斯批评的是美国60-70年代的美院,我们的美院何尝不是如此,“称心如意的”个性无非是符合规训标准的卖点,但是个性不是失败和抵抗磨砺出来的吗。因此,重要的不是美院,也不是没上过美院,是艺术家心中的“卢浮宫”。

“通向大自然之路,经过卢浮宫,而通往卢浮宫的路,要经过大自然”。这位被尊为“现代绘画之父”的画家生前虽然没举办过一次个展,仍然确信在圣维克多山前支起画架的自己能住在卢浮宫,但很少有画家能到达自己——塞尚。所不同的是,塞尚处在时代转型的风口浪尖,与同时代创造历史的艺术家们也或敌或友,至少在同一个画材店结过账。但是,一个比大自然复杂的在中国农村出生的孩子如何到达卢浮宫,这必然是一条漫长的,坎坷的路。通常从背井离乡开始,先刮骨疗伤,再寄情于志,而这三者不只需要天赋,还需要固执,甚至顽固。只有顽固的人才在拿起画笔时,忘记肉身上浮动的轻音乐、成为办公室主任的同桌、嫁给暴发户的亭亭玉立的校花,成为一个不达卢浮宫誓不罢休的摇滚歌手。这或许能解释艺术家用油画棒涂鸦的“本来有一硬物”以及文身中的“硬”字。是为自己坚信的事物赋予德行和荣誉,并在行动中反复确认这一坚信。

我们知道,多数艺术家都是背离故乡踏上中心多年后,重新发现故乡,以故乡作为马甲或核心,在中心贡献出新的论点,成为中心的一部分。正如我们感受到的沈阳也不只有李雪琴和铁锅炖大鹅,还有铁西区和粉艳街,以及我们所熟知的众多可敬的创作者们。中心是由创作者建构的。

当地缘不再是文化自卑的借口,成为特殊性;当绘画与现实之间的约定不再为社会主要话语负责,更不为社会记忆服务,甚至不用借助信息、资源、科技等外力支持就可以完成,绘画因此更具有追求纯粹精神的可能。这就能理解为什么一些观念艺术家最终会回归绘画。绘画不仅能填充日常,还可以把握自己的精神,固守一方。

我问过付经岩这样一个问题:从艺这么多年,有没有想过自杀?他回,没有。这让我想到古典绘画中那些翘着胡子泡茶,抚琴或背着手看着山水的老者们。时间在这样的艺术家身上不会戛然而止,赋予作品某种突袭般的仪式,必然以很缓慢的速度在坚持中走向宁静。

宁静并不意味着支起画架坐在农家乐的塑料椅子里,把自己想象成想象中的大师,躺平在对世界或艺术的臆想中。尤其是我们这一代,真相和信息难以分辨,接踵而至,阅读世界不再只靠体验和经验。我们不得不面对复杂,也必将终于复杂。只有宣布行动停止或生命体结束后,复杂才会重归单纯,归于艺术家。复杂是现实,不论是信息,精神,还是随风摇曳的信仰,不变的只是生活和肉身。这也是付经岩作品复杂性所扎根的现实基础。

墨方正在展出“小心有蛇”付经岩个展。“小心有蛇”提示着某种危险,诱导你进入。蛇原本只是一种光溜溜的不长毛也不长腿的爬行动物,咬过人之后,才成为“蛇”。而被蛇诱导是另一回事儿,会跟亚当夏娃一样,偷尝禁果,逐出伊甸园,成为人。

刘成瑞

2023年2月25日

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除