|

编者按:

如何为更多不同背景的艺术创作者提供展示、交流的机会和平台?“约翰·莫尔绘画奖”(以下简称奖项)承载着这一希冀被设立,并于2010年引入中国,距今已过去十余年。4月6日,“第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展”在上海宝龙美术馆开幕。据悉,本届比赛共收到来自全国32个省、市、自治区的1702位艺术家提交的作品。这些参赛者有的来自艺术学院,有的是自由艺术家。其中,入围参展作品有118件,也是历届展出作品最多的一届。润识艺术就此专访了“约翰·莫尔之友”余宇(以下余宇简称余,润识简称润)。 |

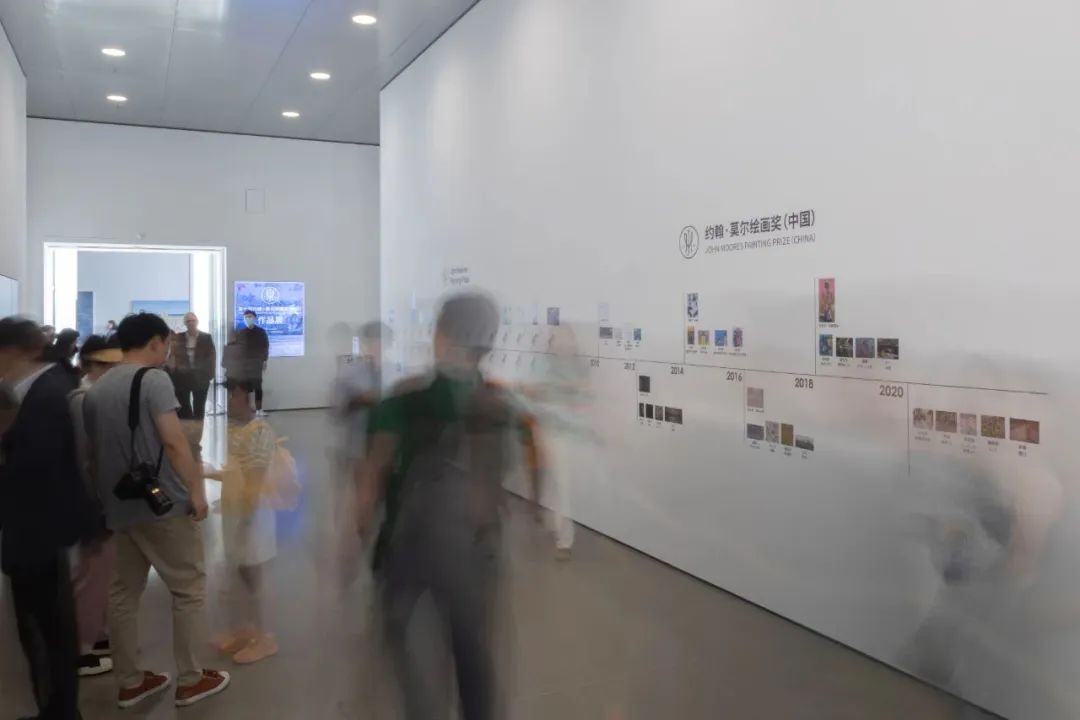

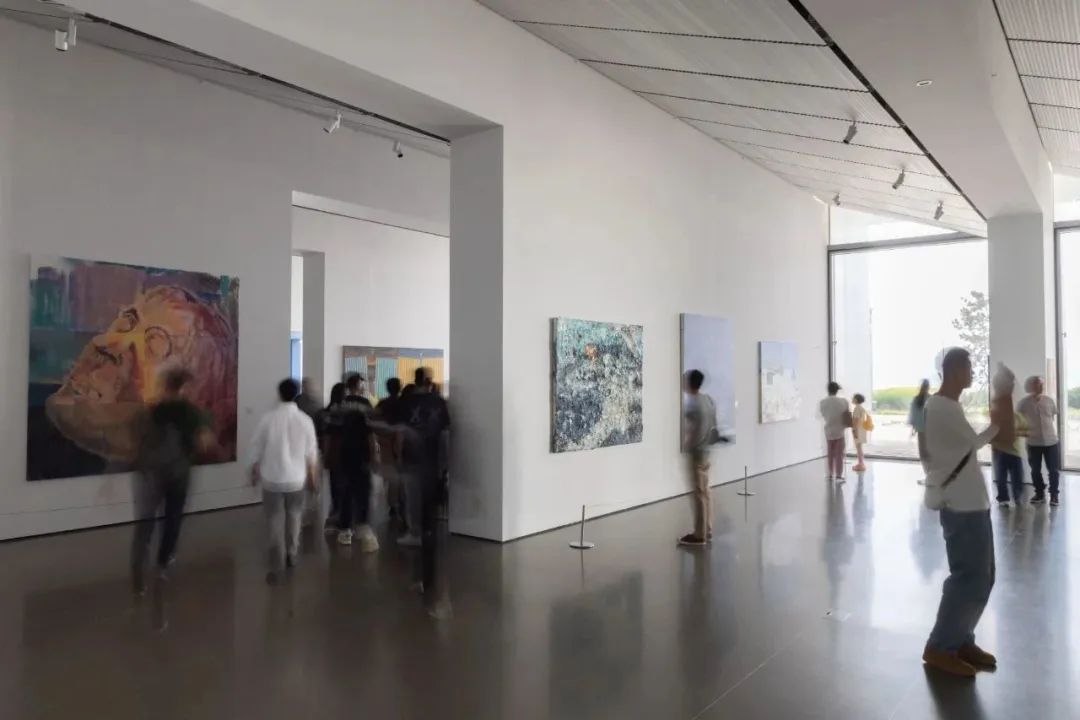

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展现场

来自:西海美术馆

利物浦富商自设“只凭作品论高下”的特殊奖项

润: 能否简单介绍奖项的背景?

余: 约翰·莫尔是一位利物浦商人,热爱绘画,但没有经历过科班训练。参加国际美术大赛后落选,也没有画廊愿意展示“非专业”画家的作品。他认为失败是因为自己的“身份”所导致的,也由此激发他设立了“约翰·莫尔绘画奖”。奖项成立于1957年,两年举办一次。评选活动向任何人开放,无需背景,不在乎身份,只凭画作来论高下(参与者须年满18岁,在英国居住或工作)。奖项以“匿名”评审的方式进行。

润:奖项和中国的关系?

余:奖项是2010年引入中国的,今年是第七届。5月20日,得奖和入围作品会从上海宝龙美术馆移师青岛西海美术馆继续展出。这也是该赛事首次在南北方两个地区相继展出。对于奖项的参与者来说,更大范围地向公众展示是很好的,也希望这种形式能固定。这次是在宝龙展一个月,然后转到西海去展示。喜欢绘画的观众可以去看看。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展现场

来自:西海美术馆,摄影师©黄少丽

奖项前6届的都是由约翰·莫尔利物浦展览基金会联合上海大学上海美术学院举办的。第7届开始由基金会单独举办,引入了与英国大赛一样的报名费和艺术赞助人——“约翰·莫尔之友”等新制度。

我作为“约翰·莫尔之友”的身份参与,身边也有朋友曾打听过是否可以运作一下,获得更好的成绩。但奖项的核心就是公平、公正,这是大赛公信力的源头。任何人都不可能影响评委的决定,比赛的公平性是毋庸置疑的。

润:今年的获奖情况?

余:组委会每届会邀请三位外方评委和两位中方评委参与评审,今年中方邀请的是刘野老师和谭平老师(颁奖活动刘野老师未出席,由丁乙老师代班)。组委会的成员里还有约翰·莫尔基金会的负责人以及约翰·莫尔家族的后代。每届评审团都有自己的选择标准,所有参赛作品都要经过评审团两个阶段的匿名评选。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展开幕式现场合影

来自:宝龙美术馆

今年的大奖是空缺的,评了五个优秀奖。大奖的评选要求是,必须五位评委一致认可的情况下,才能当选大奖获得者。这五位优秀奖获奖者会在今年九月份开启英国艺术之旅,去利物浦访问,作品会在当地市立美术馆展出。获奖者的作品可以参与利物浦当代艺术双年展(Liverpool Biennial of contemporary art)和相关的艺术活动,和当地的艺术家、机构交流。这也要求获奖者具备一定的英语能力。

我曾去过利物浦,也到访过市立美术馆。馆内将古希腊、古罗马开始的各个时期的艺术都做了梳理和展示。美术馆中的现当代板块,就是约翰·莫尔绘画奖的获奖作品,可见奖项的重要性。艺术史上不同时期的作品摆放在一起,给观众有传承、有延续的感觉。

润:本届的获奖和入围作品给您怎样的感受?

余:每届获奖作品间的差异很大,参赛者将自我风格发挥到了极致。“海选”阶段一般会收到几千份的投稿,初选的方式是通过筛选。初筛选出几百份之后,再要求(选上的这些参赛者)寄出实物。曾有评委提出,这种评选方式存在局限性:因为作品和实物间的差异非常大。对于有设备限制的参赛者来说,的拍摄质量会很大程度上影响参赛结果。谭平老师曾提到:评选进到入围阶段是需要特别小心的,每位参赛者只提供一件作品,很难选。因为一件作品的好坏有偶然性,如果能让入围者补充其他的资料,就更能看到他(她)的全貌。对待入围的作品,每届评审们都会再三斟酌,希望能尽量评出符合艺术家真实水平的名次。

四月初我参与了在宝龙美术馆举行的获奖及入围作品展览。活动现场的座谈会环节,入围和获奖者一圈圈地围坐着。让我印象比较深的是,本届一共有118件作品入围,其中108位(入围者)都来到了现场,很多都是拖家带口参与的,围坐在评委周围,一一发言。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展座谈会现场

来自:宝龙美术馆

年龄跨度也很大,最大的参赛者是一位在福建的老教授,最小是一名高一的学生。有不少参赛者是非艺术创作科班出身,但都热爱绘画。他们中很多人坚持绘画很多年了,周围不支持、不理解,非科班的身份也不受业内的认可。知道自己入围这个奖项后,还是很受鼓舞的。交流会结束后,大家一起去展厅看作品。两位评审老师被入围者团团围住,能够在自己的作品前和顶级艺术家交流的机会太难得了。

获奖作品是很具有偶然性的,艺术家本身没有(足够成熟的)经验。在和一位入围者交流时,她谈到自己的参赛作品反反复复画了2个月,不断地修改,可见她还不能算是老练的艺术家。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展开幕式现场

来自:宝龙美术馆

润:自奖项引入中国已过去十余年,中英奖项上存在着哪些差异?

余:首先是奖项参与者。在英国会有很多成熟艺术家参赛,英国奖项的往期获奖者名单非常重量级,有大卫·霍克尼、彼德·多依格、理查德·汉密尔顿等等。国内这个奖项很少有成熟艺术家参与;还有年龄段,英国奖项有年纪大的参赛者,曾经也出现过70岁的获奖者;再来是作品方面,英国奖的参赛者会更多地使用新媒介进行创作,国内参赛作品在这方面运用得比较少,只有个别尝试了新方法。在中国,新媒介的使用,更多还是发生在专业美术院校里,普通爱好者使用得不多。

英国奖项还有一点不同,他们的获奖作品在美术馆展出的同时,大部分可以明码标价出售,中国没有这样的习惯。

作品本身来说,英国获奖作品的多样性更丰富。每年的评委不同,加之时代的变化。60年来,获奖作品的材质、风格,展现的时代特征都在变化。现在的艺术家会使用软性材料,通过使用折叠、解构等非传统的绘画方式。绘画的概念一直在被突破,时代感很强,没有被固定的范式限制住。

中国获奖作品也具备多样性,风格差异非常大,很多观念性的作品让人印象深刻。有三位入围者均是来自非具象研究中心高研班的学生(非具象研究中心是一个名师项目,聚集了央美、清华等诸多院校及国际著名艺术家,是一个让大家进行学术交流和教育培训的平台)。艺术观的输入和形成,最终还是和教育息息相关。

润:奖项参与者中也有专业院校的学生,会影响公平性吗?

余:有几位参赛者是专业院校里学(艺术)理论的,甚至是在读的博士,学习理论后再实践绘画是一种有趣的现象。之前有一位从新疆过来的获奖者,本来都准备放弃(绘画)了,后来还是一直在坚持。

润:奖项展现出的多样性与艺术市场中(如,艺博会)成熟作品的多样性相比,在材料选择和创作方向上是趋同的吗?

余:从某种角度上来说,约翰·莫尔奖参展作品的多样性是要超过艺博会中的作品的。和艺博会中的作品有区别,更多是来自艺术家创作本身的多样性。

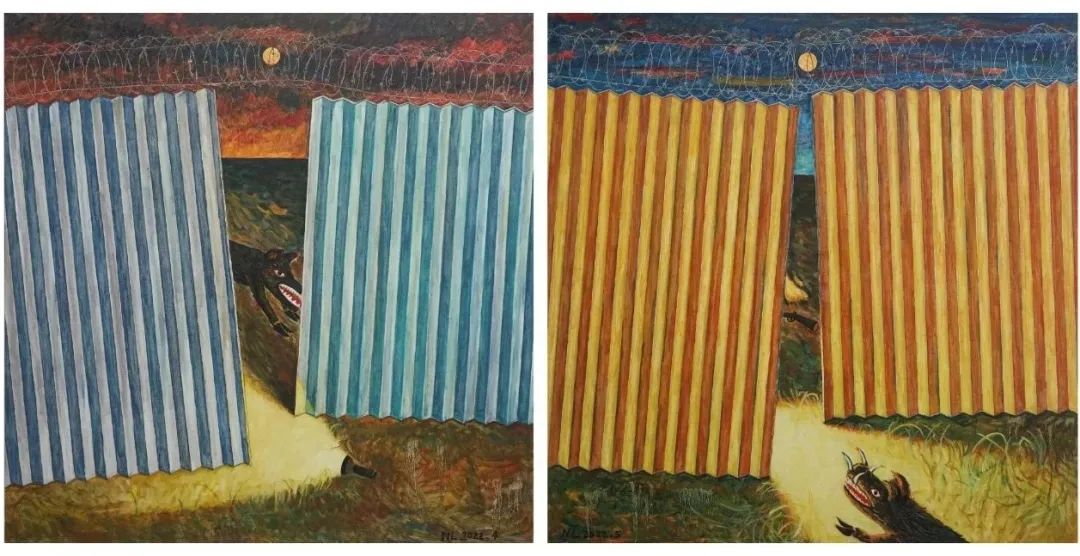

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)优秀奖作品

聂力《迷墙》

亚麻布油画

高 H: 150 X 宽 W: 300 cm

1987年出生于云南宣威,现生活工作于重庆

来自:约翰莫尔绘画奖

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)优秀奖作品

陈加斌《李晓燕》

布面油画

高 H: 50 X 宽 W: 50 cm

1987年出生于福建泉州,现生活于嵩山

来自:约翰莫尔绘画奖

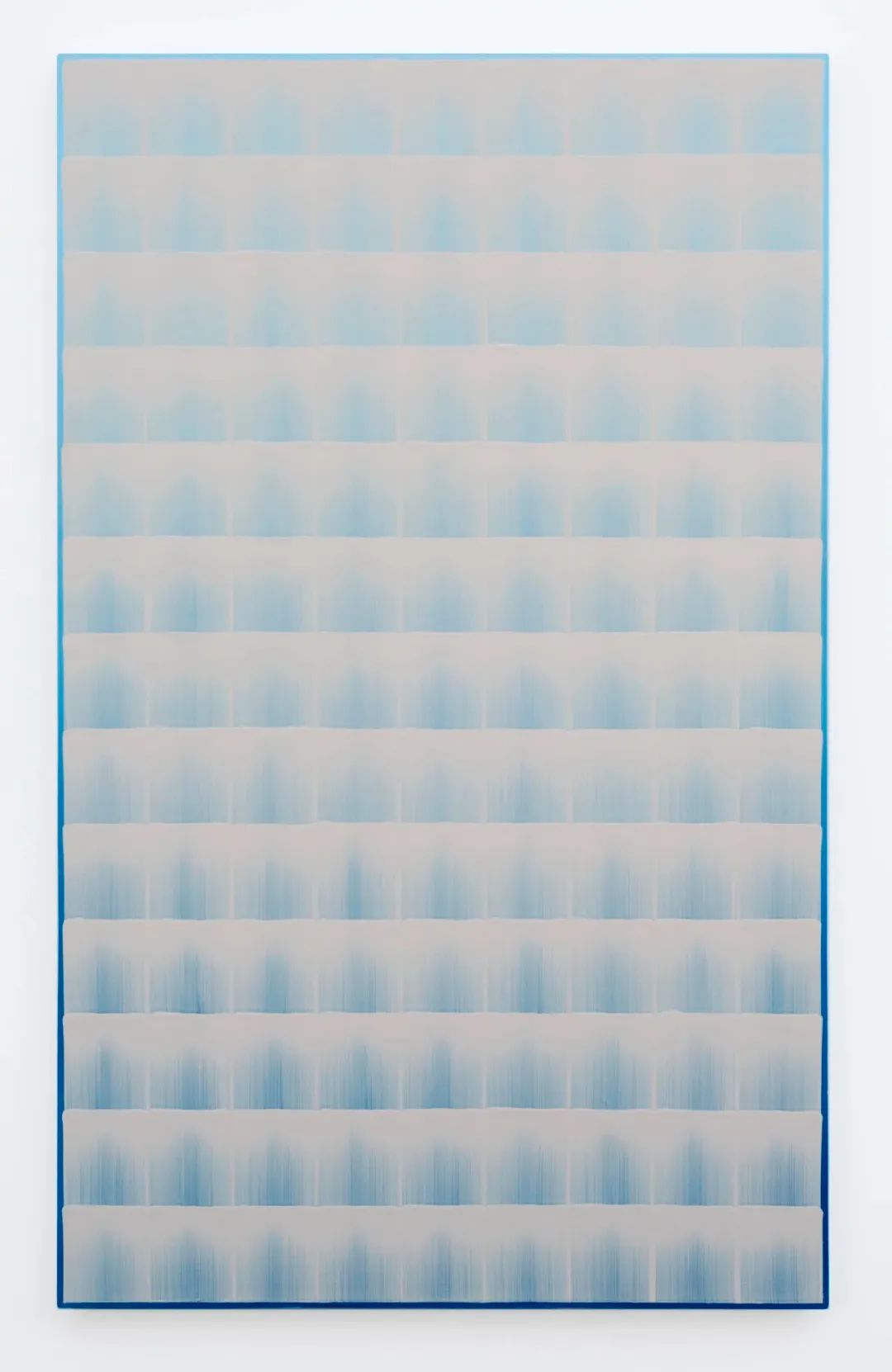

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)优秀奖作品

由鑫《静默时刻》

铝板、光学颜料、水性媒介剂、3M胶带

高 H: 137 X 宽 W: 220 cm

1982年出生于黑龙江大庆,现生活和工作于北京和哈尔滨

来自:约翰莫尔绘画奖

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)优秀奖作品

彭勇《一念三千No.86》

布面油画

高 H: 198 X 宽 W: 120 cm

1985年出生于湖南邵阳,现工作于天津美术学院

来自:约翰莫尔绘画奖

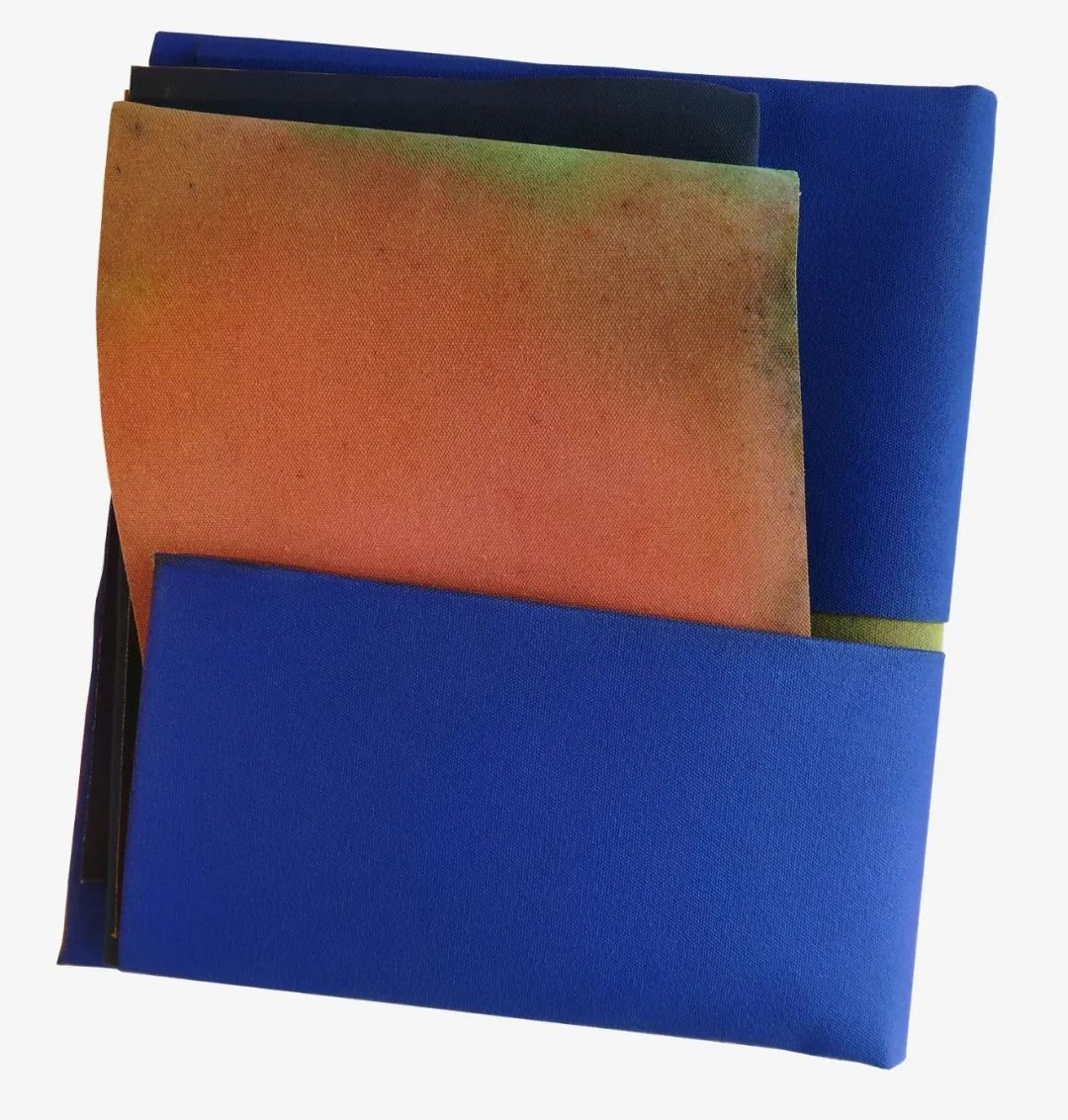

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)优秀奖作品

金大伟《无题F2208》

丙烯颜料、帆布、金属扣

高 H: 45 X 宽 W: 48 cm

1982年出生于河南周口,现生活工作于昆明

来自:约翰莫尔绘画奖

润:获奖对参赛者有哪些影响?有人就此走上职业艺术的道路吗?

余:丁乙老师在发言中特别提到:虽然国内历届的获奖者,有一些能和专业画廊建立合作关系,转变为职业艺术家,但还是要更理性地对待获奖和入围。约翰·莫尔的获奖,只是艺术生涯中一个小小的契机,艺术道路很难走。曾经就发生过,一位获奖者决定投身职业艺术,在上海租了工作室,专心创作多时,结果是没有获得进一步发展。获奖是一种鼓励和某一维度上的肯定,但不代表可以以此来改变生活。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展现场

来源:西海美术馆,摄影师©黄少丽

润:奖项入围作品,能够代表当代艺术作品的样貌吗?

余:约翰·莫尔的入围作品在某种程度上展现了中国年轻创作者的创作状态。真正优秀的年轻艺术家中的绝大部分已经被画廊发现,开始合作了。

润:奖项的初衷是为了打破身份限制,为非专业的创作者提供机会。但艺术创作完全聚焦“普世”,是不是另一个角度上的局限?

余:约翰·莫尔奖项最大的意义是给所有人提供了一个公平参与的机会。民间的好苗子被挖掘出来是好事,但非科班出生的艺术爱好者很难真正成为高水平的艺术家。从我个人的角度来看,这次的118件作品中,还是存在少部分相对观念偏旧的作品。当代艺术创作和每个人当下的生活相关,需要从个人的生活感悟中发掘。脱离当代性的概念,很难出好作品。这就要说到艺术教育,中国的当代艺术教育比较薄弱,广大(非中心)地区的情况更弱。对普通人来说,接触高水平当代艺术的机会很少。这也是我和我的团队创办ArtOnTime项目的初衷。

第七届约翰·莫尔绘画奖(中国)作品展现场

来源:西海美术馆,摄影师©黄少丽

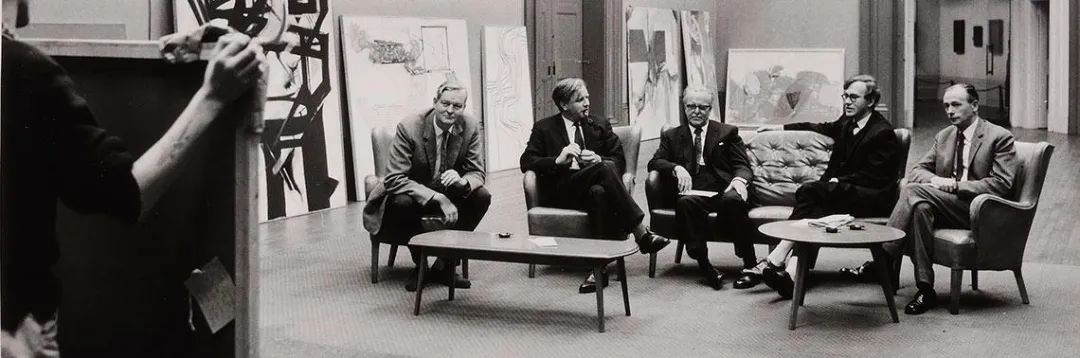

约翰·莫尔绘画奖的背景补充

约翰·莫尔(1896-1993)1896年出生于利物浦附近,埃克勒斯一个贫穷的工薪阶层家庭。他14岁离开学校开始创业,是利物浦Littlewoods公司的创始人。约翰·莫尔热爱绘画,对英国艺术界特定圈层日益增长的支配情形感到担忧,由此设立了“约翰·莫尔绘画奖”。奖项以“匿名”评审的方式进行,以“客观”、“民主”为原则,为广大艺术创作者创造了更多展示作品的机会。获奖者的作品将获得在沃克画廊(Walker Art Gallery)展示的机会。1980年,约翰·莫尔因其在业界的杰出贡献,获得了骑士勋章,成为约翰·莫尔爵士。

来自:National Museums Liverpool

第一届约翰·莫尔绘画奖的获奖展于1957年举行。这也是二战后,时隔六年,沃克画廊重新开放后的首展。在此之前,到1939年为止,利物浦秋季展( Liverpool Autumn Exhibitions)一直是该画廊的主要展示内容。约翰·莫尔展原定只举办一届,但因获得的巨大关注,特改为两年一次的定期活动。60年代初,约翰·莫尔展被认为是英国前卫艺术(主要是绘画)的展示平台。许多获奖作品被约翰·莫尔购下,并捐赠给沃克画廊作为永久收藏。其中就包含杰克·史密斯(Jack Smith)的《创造与受难》(Creation and Crucifixion)、威廉·斯科特(William Scott)、罗杰·希尔顿的《1963年3月》(March 1963)以及大卫·霍克尼(David Hockney)的《彼得走出尼克的游泳池》(Peter getting out of Nick's Pool)等经典作品。

来自:National Museums Liverpool

自20世纪60年代末至70年代初,新媒体对绘画的挑战不断增强,前沿艺术家的展览机会的也在逐步增加,约翰·莫尔绘画奖丧失了之前在当代艺术领域的独特地位。但它始终保持着作为英国领先的绘画双年展的声誉。从1999年起,该展览也成为利物浦当代艺术双年展( Liverpool Biennial of contemporary art)中的核心内容之一。【1】

参考来源:

[1]National Museums Liverpool About JMPP

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除