BOB (Bag of Beliefs),郑曦然(Ian Cheng), artificial lifeform, 2018-2019,来源:艺术家,Gladstone Gallery, Pilar Corrias Gallery;“BOB”是一个生活在虚拟世界中的数字生物,它不断地适应周围的环境,并从中吸取经验。这个生命体自主运作,其行为和动作由嵌入在其数字DNA 中的一套“Beliefs”算法来支配,可以随着时间的推移发展和变化,使得“BOB”能够形成一个独特的个性,根据其环境和所经历的互动来做出反应。

自从郑曦然(Ian Cheng)的BOB(Bag of Beliefs)五年前诞生以来,这个由艺术家与AI共同创作的“贪吃蛇”不断地通过多次展览和手机软件,吸收观众“投喂”的具体叙事或无意义的抽象变量构成的“粮食”而成长进化。这个人工生命拥有一个从基础的信仰规则建立的自我学习、归纳性智能引擎,随着BOB生命的持续,它会越来越具有“经验”, 它已经出现了基于经验累积之上的自主需求的表达。

5年后,在ChatGPT-4与Stable Diffusion的模型再次推进技术“突变”的今天,艺术家需要思考的已经不仅仅是如何运用AI算法生成“BOB”一般的以AI技术作为工具与媒介的作品。更进一步地,我们需要大胆想象:“BOB”能不能作为艺术家?有没有主体意识?如何界定“BOB”作为艺术家的创作?

当AI技术作为意识与创作的主体与主语,而非仅仅是客体与景观时,人类的艺术家如何与其合作?人类语境中的当代艺术在“后人类时代”中又会呈现怎样的面貌?

AI作为技术工具,已经“解锁”了哪些新常态?

AI无疑为艺术家带来了新媒介、新创作、新边界。它不仅催生了新的艺术形式,推动了艺术实践的创新和演变,也引发了关于艺术创作、认知、价值观和作者身份的诸多激辩。

正如艺术家正如当年摄影的发明使得“绘画已死”的说辞却亦催生了观念绘画的变革一般,AI也同样地不会取代而是拓宽架上绘画的边界。在AI可以轻而易举地“胜任”工艺及技术性劳动并批量生产情境中,艺术作品中的核心概念的原创性价值则在衬托下更凸显其稀缺价值。

与初期的“算法的视觉映射结果完全由艺术家控制”计算机艺术及程序艺术不同,人工智能驱动的生成艺术基于深度学习技术及海量数据集训练,更具随机性与灵活性,而非完全依赖于艺术家预先设定的算法规则。这使得人工智能生成的视觉艺术作品通常具有更丰富的形式与结构,例如加入复杂的时间条件触发的多维度交互等等。更进一步地,AI还可以凭极低的成本和极高的效率生成许多人工很难达到同样水准的动态影像及3D渲染特效:导演陆川甚至表示,“AI用15秒生成的电影海报效果,比找专业设计公司的快而便宜”。

《机器幻象:合成火星景观》(MACHINE HALLUCINATION : SYNTHETIC MARS TERRAIN):艺术家Refik Anadol通过AI技术创建了一系列极具震撼力的视觉作品。Anadol将数百万张自然景观照片输入神经网络,让AI学习并生成一系列前所未见的“神经景观”,展示了AI艺术在探索自然美学方面的巨大潜力。

除了生产力的提升,AI使得艺术家与策展人的身份、创作和策展的关系与边界开始耦合。根据哥伦比亚大学社会学及神经科学的学者Raphaël Millière的研究,AI艺术创作涉及了多重策展。首先是输出的策展——AI艺术家需要如同摄影师从数千张胶片里选择一张终版一般,处理与筛选数不胜数的数字对象。

另一重策展则嵌套在ChatGPT与Stable Diffusion使用的“Prompt/提示词”模型中。业内使用“提示工程”来描述制作良好提示以获得所需结果的过程,其中训练数据集和参数的细微变化(往往是如名厨菜谱般长期实验及经验累积的“秘方”),都有可能导致输入了同样的提示词,精通提示工程的艺术家与一时兴起的好奇者最终生产的内容或图像大相径庭。

提示词并不能简单地取代艺术创作的复杂性,更不像大众所想的那么“简单易上手”,而是需要长时间的投入训练、敏锐的创意、深刻的洞察力,以及某种与艺术创作中的极其类似的“天赋”。一方面,这种新型而细微的创造性、基于实践经验上的技能正如绘画中的某些核心笔触效果一般,成为艺术家创作过程的核心技术“秘籍”;另一方面,提示词更关乎于方法论层面的思维的表达与反馈,发生在创作之前、视网膜之后,它发生作用的方式更接近于策展的工作方式,从而策展与创作的边界发生了融合。

AI算法艺术家Mario Klingemann在Botto生成的作品前

Botto是一个由AI算法提供技术支持、社区自治的艺术家(艺术创作主体),由AI艺术先驱Mario Klingemann发起。Botto每周通过AI算法生成350幅画作,然后在社区内投票选出一幅或某个主题系列进行公布及拍卖,收益归社区共享。白盒子空间中的策展人与观众间中心化的、单向的“输出—观看”层级结构不再,去中心化的扁平结构取而代之,并在算法的自我学习中内嵌式地迭代、作用于创作之中。

Botto算法生成的作品的前22名销售纪录总额已超过三百万美元,在当代艺术市场的范畴里,可以跻身“热门超当代艺术家”之列。事实上,AI技术的广泛应用也可能会导致数字艺术市场的整体重整。随着越来越多的AI生成的艺术品进入市场,艺术品的估价标准可能会发生变动。这对于传统艺术品市场来说,意味着需要重新审视和调整估价体系,以适应新兴技术的影响。

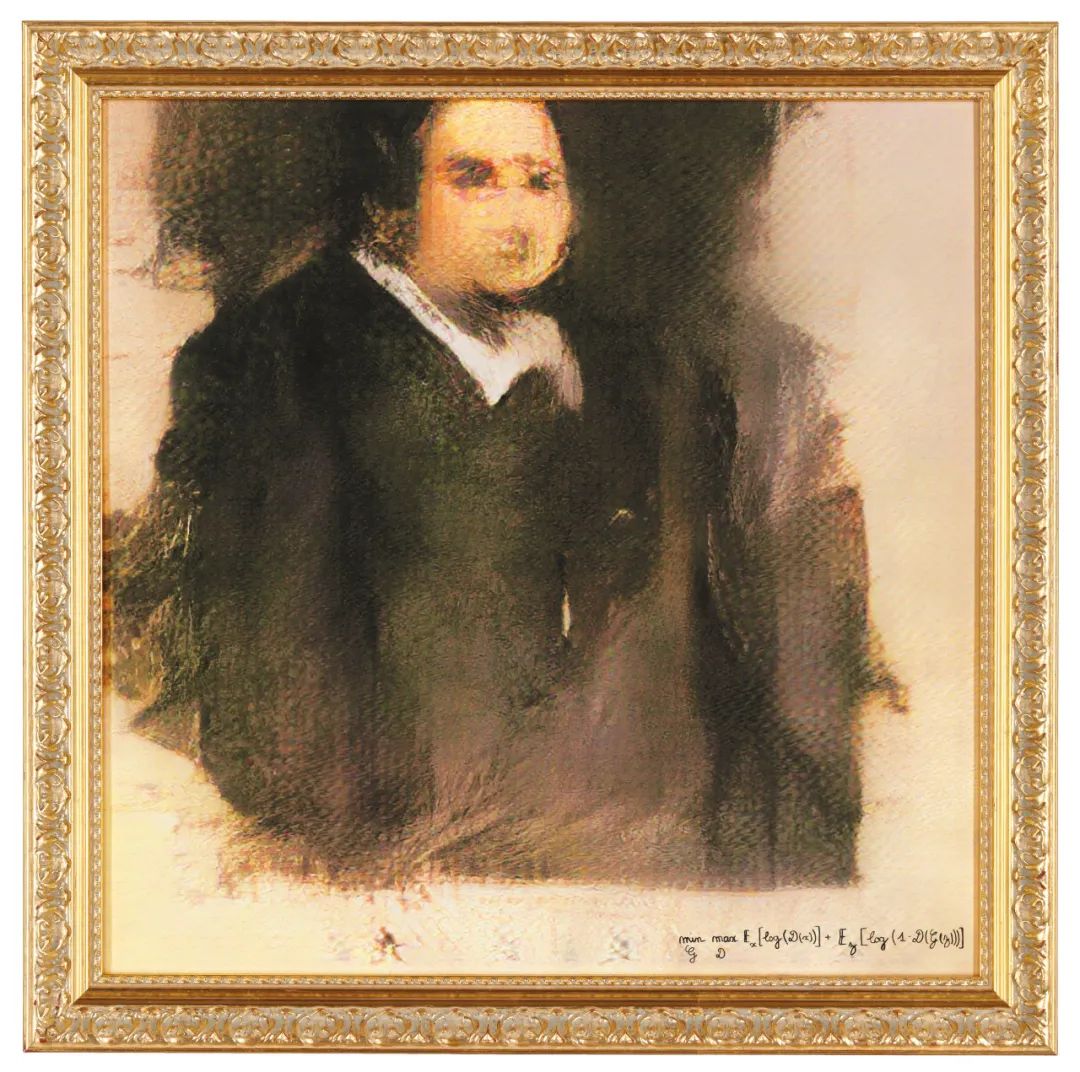

《埃德蒙·贝拉米的肖像》(Portrait of Edmond de Belamy):这幅作品由法国艺术团体Obvious利用AI生成,成为第一幅被拍卖行接受的AI艺术作品。该作品在2018年的一场佳士得拍卖会上以43.2万美元成交。这幅作品利用生成对抗网络(GAN)训练了大量的肖像画,使得AI模型学会模仿历史上著名画家的风格,右下角的艺术家签名正是生成这幅画的代码公式。

身陷矛盾:人工智能解决问题也带来新问题

在当代艺术的语境中,AI作为“手的延伸”成为艺术家最有力的视觉呈现工具的同时,也面临着版权之争、数据采集中的文化挪用、生成结果同质化而缺乏处理抽象概念的维度等局限性。在艺术市场方面,AI可以承担成本核销、新闻稿撰写等助理工作、节省画廊运营成本、结合区块链的分布式记账功能;但AI技术在可能促进二级市场数据的公开透明同时也可能加大对于资源和技术的依赖,使得小型画廊和初创艺术家面临更大的市场压力。这也许与“AI技术终将使人人都能成为艺术家、使艺术家可以自由创作增加收入”的民主化期待不同,却更接近“技术垄断”下的现实。对于已经困于“大数据推荐”及“流量营销”下的部分创作者和画廊,这样的情形并不陌生——如今“捧红”一个艺术家的运营模式,并不比没有社交媒体的年代更简单、低成本或收益更大。

AI存在的更本质的问题则是:在机器学习的过程中,数据误差和偏见(data bias,数据统计和编程算法层面的客观误差,而非主观歧视性观点)往往会被放大,被俗称为“Garbage in, garbage out”——“垃圾进,垃圾出”。AI的训练数据通常是基于社会上已存在的各种信息,其中偏见和错误也会被AI采集和体现出来 —— 人类在自身充满偏见的时候,无法创造出比人类更加公正的人工智能。AI算法的局限性是否是为了“生产力效率”而可以承担的代价、AI的进化学习功能如何或是否需要确保其“向善”,AI究竟是加剧还是缓解资源分配的不平等与偏见,种种复杂问题仍需解决。

女性主义播客节目海马星球的创办者、作家覃里雯表示:“当下AI思考所基于的文本/视觉,全都浸透了父权社会的思维和想象,也被这些思维和想象所明显局限。我在请Al画出一个庄严的女性药神的时候,反复给出无数引导关键词,才勉强得到一个不似性玩具/性感炸弹形象的女神,但依然在很多方面无法摆脱这种男凝视角。即便当下的AI具备一定女权主义基本知识,它对政治、司法、文化、艺术、教育等所有方面提供的创新性答案,也依然是非常有限的。”

AI机器人模型与久负盛名的“类人”AI仿生人Sofia(右)

首个获得现实世界中国家公民身份的AI机器人Sofia拥有女性的外形,以惊人的相似度模仿人类的表情。事实上,许多初代交互类AI的默认形象与声音都被设定为女性,例如早期的亚马逊的Alexa、微软的Cortana,由拟人数字助理自动化的女性化劳动强化了“女性对服务工作和情感劳动具有天然亲和力”的假设和性别偏见。在通过数字助理的人类属性来定义我们与数字助理的接近程度时,聊天机器人成为了性别实体。

性别标签只是公认的AI偏见中较易觉察的一个维度,而当一个现今的技术背后仍是固有权力体系下的思维模式的反应,在“世界前沿”光环的加持下,这些知识、技能、技术、观点会不会进一步被垄断,形成某种“科技霸权”?由于ChatGPT、Stable Diffusion等AI平台采集的数据以经济较发达地区的英文内容为主(这也是公开互联网上的数据资源主体),可以预见的是,在短期内,对于经济发展与教育较为落后地区(也恰是ChatGPT等类型的AI最需要发挥其基础生产力效率提升作用的地区),或许AI是比人力劳动力资源更“昂贵”及更难取得、更“低效率”的工具。

意识的分野:当AI超越景观,成为主语

当我们超越工具应用的层面,亦不再将AI生态视为五月花号待开拓的新大陆景观,而是真正的想象自己置身于AI时代与生态之中,此时的艺术创作会是什么样的?

Jon Rafman ,《刺破的天空》(Punctured Sky)

2021 ,影像静帧

© Jon Rafman Courtesy the artist and Sprüth Magers

基于互联网图像进行创作和叙述的艺术家乔恩·拉夫曼(Jon Rafman)曾表示,“我对什么是人、什么是体验世界这个古老的问题很感兴趣。我认为科技自始至终一直反映了我们如何体验世界、我们作为个体是谁、我们如何与自己、彼此、过去联系起来”。拉夫曼的准人类学作品通常结合大数据采集的图像和AI生成算法,探索数字世界中鲜为人知的一面,用超越人类的混合有机生命作为主体探讨对应环境下的个体经验。

带有进化与深度学习功能的AI与普通的编程算法的本质区别在于,AI的算法决定了所有生成的作品本质上都是协作创作。当艺术家使用AI生成图像及文字时,天然地就在与算法及其背后的工程师及数据训练者和合作、甚至与AI作为另一个艺术家而平等地合作。这将AI作为媒介与传统的绘画、影像媒介区分开来。后者只是艺术家的“手”的延伸,并不能将画笔或视频剪辑软件作为艺术创作的协作者;而真正AI作为主体参与的创作中,人类艺术家是有意识的选择合作对象、并不可避免地需要让渡部分自主性与控制权。

宋婷的AI协作沉浸式戏剧《牡丹亭rêve》去年在迈阿密和纽约等地巡回演出

在加密及AI艺术家宋婷创作的AI协作沉浸式戏剧《牡丹亭rêve》作品中,宋婷将《牡丹亭》开篇《蝶恋花》唱词等内容加密成数据片段贮存进画面,与区块链上人工智能模型协作生成了画面内容,每一个道具都是她与AI算法一同完成。所有的主角都是NFT,他们是基于牡丹亭经典文本和全世界的爱情文学、戏剧哲学文学所训练出来的有一定独立意志、不可控制的链上生命。

正如之前的几次技术革新一般,科技的浪潮来临之后,各种模糊、复杂、互相交叠的意识开始涌现。纵然1985年的《赛博格宣言》已然用宰制的信息学摒弃人与机器、动物等非人间的严格界限,目前对于AI在意识层面的想象力仍十分有限,大致可分为两极:一是仍陷于如前几次工业革命一般的资本化、工业化的剥削与利用的维度中。AI无非是又一个蒸汽机、而几年前随着虚拟货币牛市爆发的拉美及东南亚地区靠打NFT游戏维生的人即是新时代的数据工人,大多数人变成如黑客帝国电影场景里的器皿,为AI培育、输送营养与语料,成为系统中的被压迫者。少部分精英则通过掌握AI而垄断资源,驾驭新系统。其二则是构建于人类文明与现实人文的意识蔓延,如同众多伟大而精彩的科幻小说一般,利用AI的虚拟语境回归并凸显人本位的存在主义问题、社会政治矛盾及亘久的人类经验与信仰。

另一方面,如同莫比乌斯环上的蚂蚁,人类艺术家是否真的能想象“非人”或者数字智能作为主体的时代?根据计算机科学中的Eliza效应, 人类总是不自觉地假设计算机的行为类似于人类行为的倾向、下意识地拟人化编程代码与程序输出的结果。这个效应的发现亦促进了目前的“自然语言对话”类AI模型的重要进展。ELIZA 让一些用户相信机器就是人。人机交互的这种转变标志着AI模拟人类行为的技术取得了进步。然而,算法是否真的具有理解与创作艺术的主体性意识,又或是代码构成的博伊斯的死兔子?

王水此前曾在惠特尼双年展和香港大馆当代艺术中心展出的作品《Scr∴pe II》中,各种类型的GANs(生成对抗网络)在LED屏幕上交织或“拼贴”在一起,结合传感器读取从屏幕本身发出的光量和观众的二氧化碳水平,以影响对于视频效果的调节。

以王水的创作为例,对王水而言,他称自己和人工智能的合作为 “递归的反馈循环”(recursive feedback loop),这可以说是一种互相插值(interpolation)的过程:一方基于另一方提供的素材制作新图像,新图像又输入到对方的数据集,循环往复。如此完成的画作也就是人机知觉融合的产物——“我实践中的许多分支自然而然地在人工智能中汇合和凝聚。”

更近一步地,“AI技术为主体的艺术”从“以AI为媒介的当代艺术”中区分处理的前提,不可避免地是以技术与底层核心代码作为主体性意识。这就意味着,在AI时代,艺术家的身份很可能会改变。正如策展人、加密艺术团体数字化合物的联合创始人郭成表示,“AI时代中的创作者,可能是我们曾经称之为科学家的人”。——在以AI为意识主体的创作中,田野调查对应的是数据集的采集、制作与训练。AI可以批量输出视觉后,视觉图像及绘画中的各种构图、色彩、线条等审美维度在能对艺术概念本体做的呈现更加受限制。AI时代的身份政治讨论也在技术主体中完全不关乎于实体的性别与身份,而是关乎于去中心化的身份、虚拟世界的足迹、自治组织中的投票权重、数据智能化下划分的新的阶级和经济结构。

蓬皮杜刚刚收藏了aaajiao的作品NFTs_aaajiao,当作品通过链上NFT交易后,藏家会获得压缩文件及密码,而密码来自黑客已破解泄露的公开密码库。该作品讨论的链上经济交易行为和隐私权,某种程度上,比Stable Diffusion生成的赛博朋克景观更贴近数字智能未来时代的以技术为主体的创作。

AI作为主语的创作,也无需关联当代艺术框架下的人类艺术家的实践与概念。例如,AI艺术中的杜尚的小便池,概念上平行的实践方式,必须关于AI底层技术的模块化算法与折射的经济结构、自主意识,才是对于“小便池”在工业社会中现成物与“美术馆”的权力话语的对应,而非仅仅从视觉上或流于表面的挪用。这个语境下的艺术家,将基于技术的经验与思考用艺术性的实践来转化,就是他们的创作发生的场域。技术是先决条件,视觉早已不重要,如郭成所言,“艺术创作的核心或许是代币经济模型、资产交互的方式。Code is law(代码即法律)是面向明天的价值取向的选择,这其中的叙事彻底发生改变。”

事件模型 – #dump,2013,实时模拟静帧,武子杨+马克·拉莫斯,由艺术家惠允。武子扬整理收集基于社交媒体算法推送的新闻,将人类信息文字通过3D模型记录成“AI化石”,在混杂着现实与虚拟的未来“废弃工厂”场景中,充斥着⼈类与AI对同⼀事件的不同经验。

在文明发展的连续光谱中,技术总是以爆炸的形式推进,而未来并非阶跃式抵达。在这目前看来仍十分漫长的认知路径和迭代链条中,或许人作为唯一的意识主体与“非人”之间的边界会先发生流动与融化,而在这模糊而弥散的边界之间,就是创作发生的地方。

撰文/黄韵奇

本文的部分观点及资料鸣谢:

数字化合物联合创始人郭成、艺术家武子扬、艺术家宋婷、David Kordansky画廊总监蔡珺珺的支持。

©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除