|

保马今日推送帕梅拉·M·李所作题为《当代,那时与现今:个人以及一代人的观点》的演讲文章,文中帕梅拉探讨了当代艺术史学术研究在过去二十年中所经历的彻底变革。当代艺术在艺术史领域的地位逐渐显著,甚至有人抱怨这个领域几乎被当代艺术“殖民”了。作者认为,这种对当代艺术的研究兴趣不仅与艺术市场的变迁有关,还是高等教育中人文学科面临制度压力的一种反应。基于此,作者讨论了当代艺术、当代艺术的专业化和大学之间的关系,她谈及学习艺术史期间的经历,提出对教育中理论应用方式的反思:反对把理论从实际的材料和历史现象中抽离出来,只将其作为艺术史教学中一个孤立主题的倾向。作者指出这是一种智力讹诈的征兆,是对大学市场需求的让步。此外,作者肯定了研究当代艺术对修史的重要意义,提出学者应立足于当下视野,对当代艺术进行多维度审视和批判性分析,以实现其“历史的”转变。 本文节选自鲁明军老师编著作品《前卫的承诺:<十月>访谈录》(详见今日“每日一书”),感谢鲁明军老师对“保马”的大力支持!

|

我的演讲主题是关于一个爆发性增长的产业——美国的当代艺术史的学术研究,特别是其在过去二十年所经历的彻底变革。就像本次会议所表明的,当代艺术在艺术史部门中的地位越来越显著,无论是在美国还是其他地方;当代艺术已经占据了研究生课程的很大一部分比例,以至于总是听到有人抱怨说,这个领域几乎已经被“当代”殖民了。的确如此,有充分的证据去佐证这样的断言。无数的讨论会在不知疲倦地争论着当代和“当代性”的意义。采用不同方法和怀有不同研究兴趣的学者们就这个术语,写了或者正在写长篇的论述和谱系。在美国,有一段时间人文学科的各系纷纷濒临关闭,不得不以课程注册和高等教育价值观变化为理由来证明其学术的相关性,人们却在为21世纪的艺术设立终身职位和大学教授职位。关于昨天和今天才创作出来的艺术的论文正在被研究生们大量撰写出来,其频率之高令人头晕目眩。

是什么力量激发着这种对当下艺术的群体性痴迷?为什么会有对于当代的时尚甚至狂热?这种相对较新的学术现象与艺术市场的变迁相巧合,这几乎并非偶然;确实,当代艺术史的兴起似乎实际上与近期艺术品拍卖价格息息相关。通过本文的结论,我们应该清楚地认识到,“当代艺术史”在美国大学中的出现,也许不仅是深受商业影响、被称为“艺术界”这一模糊领域的功能的体现,还是当下高等教育中人文学科所面对的制度压力的一种反应。我认为,当代艺术史的教授无法否认她的学术专长与这种学术外兴趣之间的关系。例如我承认自己完全被裹挟在这股潮流中,作为参与其中的观察者,我处在一个在情感上充满矛盾的地位,并不得不自我做出让步:我有充分的理由对大环境感到悲伤,却又是这种大环境的心存感激的受益者。

鲁明军《前卫的承诺:<十月>访谈录》,东方出版中心2023年3月出版

下面,我就依据我作为学生以及现在作为当代艺术史教授的个人经历,开始讨论这些问题。作为在当代艺术研究中的“参与其中的观察者”的自我认同,终究意味着我同我们正在讨论的现象之间几乎没有客观距离。不过,如果我求助于个人叙事,那不是因为我的故事很特别。相反,我在上世纪80年代作为艺术史专业的学生、90年代初作为研究生、自1997年起作为斯坦福大学教授的大学经历与过去20年的当代艺术史研究的世代的更迭相似。这段叙事的弧线是这样的:假如当代艺术曾经是记者的边缘素材,或者是偶尔在画廊里探险的艺术史学者们的一种消遣,如今它已得到学术界的认可,以至于它对整个艺术史领域的影响不能不引起人们的质疑。首先,如我很快要讨论的那样,我们需要考虑它的兴起对大学文化的职业化都暗示了什么。其次,我还要反省对当代艺术的学术研究如何必须不断地提防着当下性的危险:即这样一种文化,它因其完全明晰易懂、拿来即可消费而重视那些表面上直接而即时的事物。

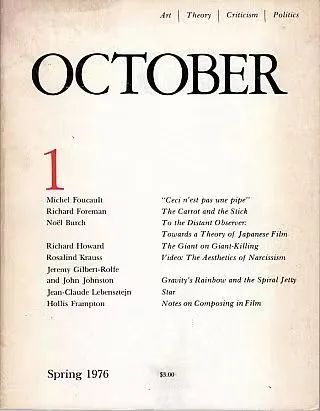

我首先承认这种代际的思考在某些方面参考现代艺术的逻辑是十分重要的。当代艺术必然会武断地将“那时”与“现今”看作理所当然,恰恰是因为它实际上求助于当下:在这个意义上,我们可以说它自反性地从理论上说明了自己与历史的关系。在我看来,开创了它最近在体制上的改变的例子,就集中在罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)这个人物,她是具有深远影响的美国艺术史学者及纽约哥伦比亚大学的教授。鉴于克劳斯在这一领域的杰出地位,这篇关于大学中的当代艺术的简史以克劳斯开始再恰当不过了。克劳斯同电影学者安妮特·迈克尔森(Annette Michelson)等人于1976年共同创刊了《十月》杂志,部分是他们对《艺术论坛》受到商业损害的一种反应。自此,《十月》成为了美国和欧洲的艺术史、艺术理论、艺术批评最重要的出版物之一。杂志的编委会由在培养新一代艺术史学者中起着重要作用的学者们组成。(如我很快会描述的那样,我把自己算作其中之一。)连同她的编辑同仁们迈克尔森、本杰明·H.D.布赫洛(Benjamin H.D.Buchloh)、哈尔·福斯特(Hal Foster)和伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)一起,而所有这些人都在权威研究机构任教或曾经任教,克劳斯在将一系列战后法国理论——主要是后结构主义理论——介绍到美国的艺术史话语中起着关键作用。她撰写的关于后现代主义和视觉艺术的著作被当作范式;由《十月》及麻省理工学院出版社出版的书籍是研究现当代艺术的学生的必读物。

1976年《十月》(october)杂志第一期

然而,来自克劳斯自己读研究生时期的一段虚构的情节却远没有她极高的学术成就所表现出的那样精妙深奥。在60年代中期,克劳斯在哈佛大学读博士,曾有人极力劝阻她不要撰写关于当时在世的抽象派雕塑大师大卫·史密斯(David Smith)的论文。写一篇关于当代艺术家的论文似乎违背了艺术史的观念本身——即对作为往昔事物的艺术的研究,而这种研究适合于和哈佛大学当初一样传统的课程。但当听到大卫·史密斯于1965年去世的消息时,年轻的克劳斯据说是跑着通过位于历史悠久的福格艺术博物馆的艺术史系。有人听见她大声地、近乎是喜悦地宣布:“他死了,他死了,现在我能写我的论文了!”

无论这个故事真实与否,当我们在大学讨论当代艺术时,它都是富有寓意的。它戏剧性地表现了传统美术史教学中的,尤其在指导博士研究中的一个基本偏见,自克劳斯在1969年获得博士学位以来,人们无数次地违反了这一偏见。事实上,随着人文学科的发展,我们现在写当代艺术的文章,这已不是问题,完全是无可争议的。如果去翻阅现在的美国艺术史学者的官方机构——大学艺术学会现在的资料,你只能对人们撰写的关于在世的艺术家或者过去的10年中创作的作品的无数论文留下深刻印象。大学艺术学会甚至有个专门关于当代艺术的论文的分类,这个事实揭示出,距离克劳斯穿过福格艺术馆的大厅跑得那获胜的一圈,我们已经走过了很长的路程。

罗莎琳·克劳斯著《现代雕塑的变迁》,中国民族摄影艺术出版社2017年3月出版

从那一时刻到如今,我们在大学中与现代艺术的关系几乎被自然化了,在这段时间中都发生了什么呢?在此我提供一些我与象牙塔和艺术界的双向关系的零散记忆,不仅是因为它们预见到艺术史逐渐具有了这种校外兴趣的种种方式,更因为它们导致了美国大学中当前折磨着人文学科的种种令人苦恼的事情。1989年,我生活在纽约,并正在艺术界里找一份有收益的工作。从耶鲁大学毕业的前一年,我在学习现代艺术史,并完成了关于抽象表现主义、亚洲绘画和禅宗佛教的荣誉论文。具有我这种经历的人可得到的专业机会至少是相对有限的。即使赶不上今天竞争激烈,艺术界的工作也是僧多粥少;今天众多美国大学生普遍有着高度的专业素养,而这在我们那一代的同行中却不常见。我那时有一个模糊的想法,我迟早得回到研究生院,但是我从我的大学教授那里几乎没得到任何具体指导或职业建议。在我上大学的暑期中以及毕业后不久,我曾在许多博物馆打工,包括大都会艺术博物馆、新当代艺术博物馆和惠特尼美国艺术博物馆,但是不像现在许多本科生渴望当一名策展人那样,我并没有想当策展人的明确的野心。相反,我干各种各样的实习和勤杂工作以填补我的艺术界简历,同时,我还做了许多毫无魅力可言的工作,以支付我的账单。这些工作包括在一家艺术家开的书店打工,花大把的时间为书籍打包装运以及在邮局排队;在一家造纸厂做销售代表的助理,在那里我将一令令的纸放到架子上,这不足为奇;我经历过临时工作的苦差,那是一份特别不光彩的定额工作,在高峰时间到纽约中央火车站散发信用卡申请单。经过一年典型的纽约式生活,我终于迈出了我被人所知的第一步,我被都市图像画廊(Metro Pictures)聘为助手。都市图像画廊当时位于先前的国际艺术界的中心苏荷区,在很多方面,它都是当时的精品艺术画廊。它展示了与后现代主义相关的最重要的艺术家的作品,包括辛迪·舍曼(Cindy Sherman)、理查德·普林斯(Richard Prince)、罗伯特·朗格(Robert Longo)和路易丝·劳勒(Louise Lawler)。我在该画廊的任职是非常宝贵的和大开眼界的受教过程:对当代艺术的实际工作方式和经营的现场观察。

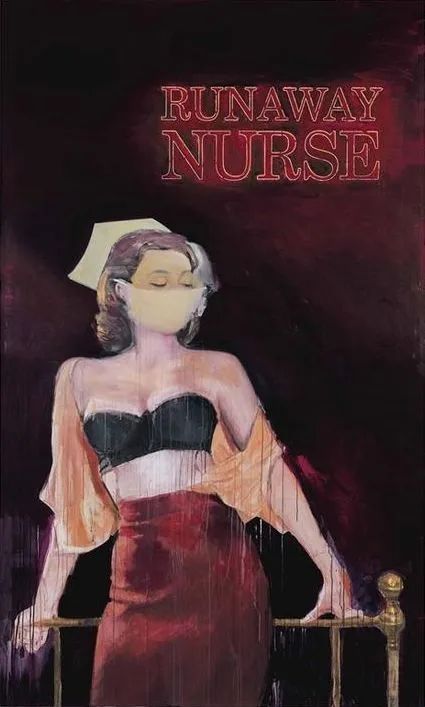

理查德·普林斯(Richard Prince)作品《逃跑的护士》,他偏爱“重摄”的创作手法,很多作品是对别人拍摄照片或绘画的再加工

不可否认,这些小插曲有点老掉牙,但对我们了解当代艺术、它的专业化和大学之间的当前关系还是有所启示的:我那一代人并没有可以将我们从艺术史专业的本科生带到迅速成长的专业学者的某条捷径的观念。我们简直不曾设想有这么一条捷径存在,即使有的话,也不曾设想我们能够走上这条捷径。我清晰地记得这样一个时刻,过了10年后我在斯坦福大学当助理教授,遇到过一个年轻聪明的艺术史专业的女生向我咨询。当我问到她毕业后想干什么的时候,她说“我想干你的工作”。在我看来她这个回答的意思是她想进入学术界。当我要求她把这句话讲清楚时,却发现原来这根本不是她的意思。直率地说,她说就是想干我现在这份工作。她想要当的就是斯坦福大学当代艺术史教授。换句话说,她想要我从现在的位子上离开!

当时我对这种赤裸裸的情绪感到十分震惊,但是我终于相信她的想法并不是例外,而且也并非异常天真。相反,这件轶事大致说明了很多研究当代艺术的青年学生所设想的优先选择:学习当代艺术最终目的是指向职业化的,以在研究所的工作等等为必然的、光彩诱人的追求目标。这个故事强调了现在许多年轻学生带给这个领域的一种期望:似乎与学科中的其他分支不同,当代艺术会更加必然地利用这些机会;由于这个原因,一种日益工具主义的态度,促使当代艺术成为一个受追捧的学术科目。为了抵制这样的态度,当许多学生向我寻求职业建议的时候,我往往搬出我故事化的受雇历史:高峰时间在中央火车站散发信用卡申请单。对于这个故事的普遍反应,最好可以描述为从最初充满同情的困窘渐渐变为不断加剧的恐慌。我说这事的目的并不是恐吓学生们远离学术界,而是想给他们一个对于高等教育的态度的现实考察。一个人文学科机构的学位本身并不等同于就业保证;虽然当代艺术代表着某种经济上可以成功的事物,但对于它在学术界中可能代表什么的问题,我们需要采取一种更带偏见的态度。在返回到对我自己的研究生学习和从历史角度撰写关于当代事物的文章所吸取的教训的讨论之前,我们可能提出的问题是:是否有什么当代艺术研究所特有的东西使这些专业化态度成为可能?人文学科机构中的艺术史部门是如何抓住和提升当代艺术为人文学科的传统范围之外的议事日程服务?

帕梅拉·M·李著《智库美学:世纪中期的现代主义、冷战和新自由主义的当下》

与那个想必仍然希望得到我的工作的年轻学生相反,我当初决定回到研究生院而对结果没有抱任何明确的期望。在我仍在画廊工作时,我在纽约市立大学的研究生中心注册做非全日生,师从罗莎琳德·克劳斯,她是当时在那里执教的几个最重要的现代主义教员之一。克劳斯的研讨会明显地专注于前卫艺术、现代主义和批评理论,无论是与乔治·巴塔耶(George Bataille)及其圈子相联系的超现实主义,还是20世纪50年代艺术的反现代主义的冲动。值得注意的是,她的课程无一被标榜为“当代”。没人向纽约城市大学申请读当代艺术史的博士。如果我们研究20世纪60、70或者80年代的艺术,那总是着眼于现代主义对编史的兴趣。在我们能够开始研究后现代主义之前,我们需要深谙艺术史的基础(我说的基础,指的是这门学科在19世纪的德国的起源)。的确,在克劳斯看来,后现代主义并不意味着任何与在时间上出现于现代艺术之后的作品一样平庸的事物。相反,后现代主义被看作一种从内部对现代主义的批评——一种内在的批评。尽管我曾经为克劳斯写过一篇关于一个非常当代的人物——艺术家约翰·米勒(John Miller)的研讨会论文,论证却是相对于现代主义中的一个比较长的谱系来安排的。她自己对于当代艺术的理论阐述和批评提供了这方面的典范:例如,诸如谢莉·莱文(Sherrie Levine)等美国当代艺术家的作品,可以通过奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)的雕塑中的复制逻辑来理解。克劳斯的文章表明,不求助于过去的谱系,任何关于当代艺术的思考都不过是空洞的思辨。

这是至关重要的一点,以至于它在我接下来的研究生教育阶段将被重复。1992年我转校到哈佛大学,因为克劳斯接到了哥伦比亚大学的邀请去那教学。我决定在哈佛完成我的学位,因为在那里我可以向克劳斯在《十月》的朋友和同事伊夫-阿兰·博瓦学习。他是研究毕加索、马蒂斯和蒙德里安的伟大的法国学者。作为罗兰·巴特的学生,博瓦几乎比任何人都更有资格去评论当代艺术、理论和艺术史的状况。然而,正像克劳斯在研究生中心执教的情况一样,人们师从博瓦,并不是要学习当代艺术或者“理论”之类的东西。按他的想法,为理论而“理论”常常成为史学家的研究的绊脚石;后现代主义(连同“后结构主义”)的概念对年轻的艺术史学者的知识形成最具有潜在的破坏力。对这一观点做一下详细说明:并不是理论本身使博瓦感到烦恼,而是对这种理论的随意应用。他告诫人们不要“不加区别地诉诸理论,把它当作处理问题的一套现成的工具”,他认为这样做会为真正的学术探究帮倒忙。他写道:“‘从理论上阐述’的义务纯粹是工具主义的,我认为,这样的工具主义是不可能富有成效的。实际上,应当从最有可能被理论主义者们援引的理论家之一罗兰·巴特那里吸取的第一个教训就是,人们不是‘应用’一种理论;概念必须根据人们的探究对象来制定,或者根据那个对象的特定的迫切需要来引进;主要的理论行为是界定这个对象,而不是相反。”

伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳德·克劳斯著《无定形·使用指南》

简言之,学生们并不只是作为艺术史教学的一个孤立的主题去学习理论,而脱离人们想象它偶然发现的材料和历史现象。以这种方式将理论工具化就是他所谓的智力讹诈的征兆,是对大学市场的需求的让步。

这是在我的研究生教育期间,尤其是在开始着手研究毕业论文的时候,不得不多次吸取的教训。事实上,我确实写了几篇关于更当代艺术的文章,但我还是想以超现实主义为焦点,以贯穿20世纪的破坏和艺术创作为课题写我的论文。当我就这一主题提及当代美国艺术家戈登·玛塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)时,博瓦固执地认为我应该写一篇关于该艺术家的专论。玛塔-克拉克活跃于20世纪70年代,他短暂的生涯因“建筑切割”而闻名:对废弃或停用的建筑进行的雕塑干预,使用的是链锯、锤子、凿子以及其他钝器。写一个已于35岁去世而且其最亲密的合作者们依然很活跃的艺术家,这就产生了其自身的方法论问题,在许多方面,这些问题对一般的当代史的写作具有典型意义。首先,很难区分个人记忆和实际的年代顺序,要求对艺术家的朋友及同辈保持敏感,但对他们的某些回忆要有适度的怀疑。在为了完成这篇论文而进行的许多采访中,常常出现这样的情况,对倍受称赞的同事的怀念实际上演变成了被人们接受的杜撰,它们又被当作历史事实而反复地发表。但是人们讲述的关于玛塔-克拉克的工作和生活的许多轶事和故事简直经不起历史的审查。作为尝试撰写一个当代艺术家的历史叙事的年轻学者,我很快地意识到,玛塔-克拉克的生活和时代的相对过去时必须要不断地用它的相对现在时来处理。在这方面,研究玛塔-克拉克的作品,以及整体的当代艺术,导致一个所有史学家都熟悉的见解:历史既是过去的产物,也是当下的产物。另一方面,对任何一个在当代艺术领域寻宝的年轻学者来说,最大的危险是成为我们的当代时刻的冷酷无情的当下性和让-弗朗索瓦(Jean-Francois)所称的“交流透明性的意识形态”的牺牲品,而“交流透明性的意识形态”是这样一种观念,我们可以直接获得的作为信息的事物都是透明的、易懂的,没有任何磨擦和动机。

伊夫-阿兰·博瓦著《作为模型的绘画》,江苏凤凰美术出版社2020年12月出版

当然,按照传统的标准,这样的研究看上去不是特别地“历史的”,但在我看来,这种标准本身无意中证明了关于当下的同样思考。不久之前我听到一个前现代领域的研究生提出,研究当代材料的人们并不是真正的史学家,对“历史的”事物的兴趣也要差得多。言外之意就是,我们所做的事情简直不会接近于埋头于历史的那种苦差。我明白她的想法的由来。我怀疑,在我们这些研究新近艺术的人中,即使有人受到过已经消失的语言的巴别塔的挑战,或是穷经皓首于羊皮卷,抑或晦涩难解的教堂档案中,那也非常稀少。由于同样的原因,我认为她忽略了关于历史——若加以延伸,还有当代——的动力学的至关重要的东西——那就是我们作为史学家在编史中所承担的角色。正是因为我们的档案表面上的“现在时”,还有其对象虚构的透明性,研究当代材料的学者必须对历史编纂和时期划分的问题保持更高的警惕,更加适应我们所利用的范例对造就性格所形成的影响和我们在面对和分析对象时所用的语调。如我希望在本文中所表达的那样,这也蕴含着这样一种意识,当代艺术史与大学之间的关系具有它自己的校外的动机,其压力是整个人文学科所特有的。

本文注释:

【1】 本文是2011年11月18日帕梅拉·M.李教授在天津美术学院举办的“‘当代艺术史书写’国际学术研讨会”上的发言,鲁宁译。原载于高名潞主编《立场·模式·语境:当代艺术史书写》(中央编译出版社,2016)。

【2】 帕梅拉·M.李(Pamela M. Lee),耶鲁大学艺术史系教授,《十月》编委。曾任教于斯坦福大学艺术史系。著有《被摧毁的对象:戈登·马塔—克拉克的作品》《时间恐惧症:20 世纪 60 年代艺术中的时间》《新游戏:当代艺术之后的后现代主义》《忘记艺术界》《智库美学:世纪中叶的现代主义、冷战和新自由主义现状》等。

“©文章版权归属原创作者,如有侵权请后台联系删除”